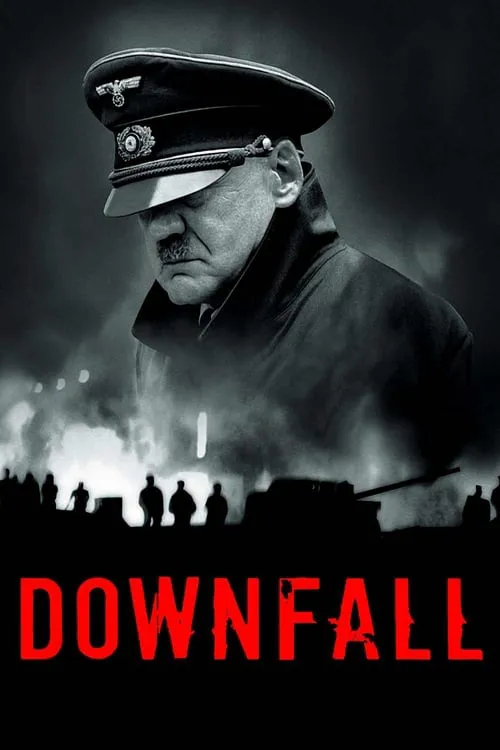

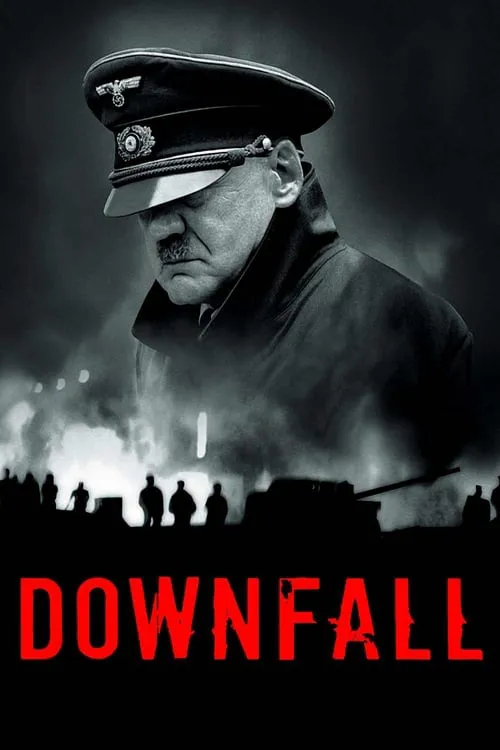

ヒトラー 〜最期の12日間〜

あらすじ

1945年、第二次世界大戦の暗雲がドイツを飲み込もうとしていた。東部戦線では、ソ連軍の容赦ない進撃が敵の戦線を打ち砕き、ドイツ軍全体に衝撃を与えた。一方、西部からの連合国遠征軍は圧倒的な数と兵器で押し寄せ、苦境に立つドイツの防衛軍にとって屈強な挑戦となる。 ベルリンを囲む包囲網が狭まるにつれ、かつて強大だった第三帝国の首都は荒廃していた。街の通りは戦争の傷跡で覆われ、放棄された戦車、クレーター状の道路、そして空虚な目のように見える粉砕された窓がそこにあった。ナチス・ドイツの総統アドルフ・ヒトラーは、国の差し迫った破滅に直面しても断固としていた。官邸の地下にある迷路のような地下壕である総統官邸から、彼は将軍と顧問に対し、ドイツは壊滅的な状況にもかかわらず勝利すると宣言した。 しかし、ヒトラーの側近に不満の種が芽生え始めていた。陸軍人事部長のハインツ・グデーリアン将軍は、戦争の見通しがますます暗くなっていることに懸念を表明した。ベルリンの戦いが激化する中、彼はより現実的なアプローチを提唱し、降伏を唯一の実行可能な選択肢として勧めた。同様に、ドイツ軍最高司令官のアルフレッド・ヨードル将軍とドイツ海軍総司令官のカール・デーニッツ提督も、ヒトラーの強硬姿勢にますます幻滅していった。 一方、ドイツの運命は瀬戸際に立たされていた。ソ連軍が都市に迫る中、ベルリンの住民は必死の生存競争に巻き込まれていた。民間人と兵士は、すべてを飲み込む火の嵐から逃れようと通りを埋め尽くした。混乱の中、ヒトラーの秘書官トラウドル・ユンゲは、総統の最期の日々を記録するために休むことなく働き、揺るぎない慰めの源となった。 ベルリンの戦いが激化するにつれて、かつて崇拝されていたヒトラーは現実からますます孤立していく。彼自身の個人的な恐怖と不安が彼をむしばみ始め、彼を奈落の底へと突き落とした。士気を高めるための奇妙な試みとして、彼は総統官邸で豪華な晩餐会を開き、シャンパンの乾杯と強制的な陽気を演出した。これらのつかの間の軽薄さと、それを取り巻く押しつぶされるような絶望との鮮明なコントラストは、総統の現実に対する認識が崩れかけていることを痛烈に思い出させた。 一連の悲惨でしばしばシュールなエピソードの中で、ヒトラーの側近はますます支配権をめぐる闘争に巻き込まれていく。総統の権力が衰え始めると、最も信頼する部下たちは綱渡りのゲームを繰り広げ、必死に色あせていく政権において地位と影響力を競い合った。 最終的に、ドイツ、そして世界の運命は、ヒトラーの側近たちが敗北の必然性と格闘する中で瀬戸際に立たされることになる。上の街が燃え上がり、ロシア軍が総統官邸に向かって進撃する中、問いが投げかけられる。ヒトラーの忠実な信奉者たちは、出血を終わらせる勇気を見つけることができるだろうか?それとも、暗闇が彼らを囲むように閉じていく中でさえ、彼らは指導者の崩れゆくビジョンに縛られたままなのだろうか? この混乱の中で、差し迫った破滅の感覚が物語全体に広がり、映画に不吉な予感と恐怖感を与えた。かつてナチスの抵抗力の象徴であったベルリンの戦いは、今やグロテスクな納骨堂と化し、そこで打ち砕かれた人々の残骸が、無駄な抵抗の身振りの中で残酷に虐殺される。『ヒトラー 〜最期の12日間〜』は、ドイツの最期の日々を鮮明に描写しており、戦争の人道的犠牲と抑制のきかない野心の壊滅的な結果を露わにしている。

レビュー

おすすめ