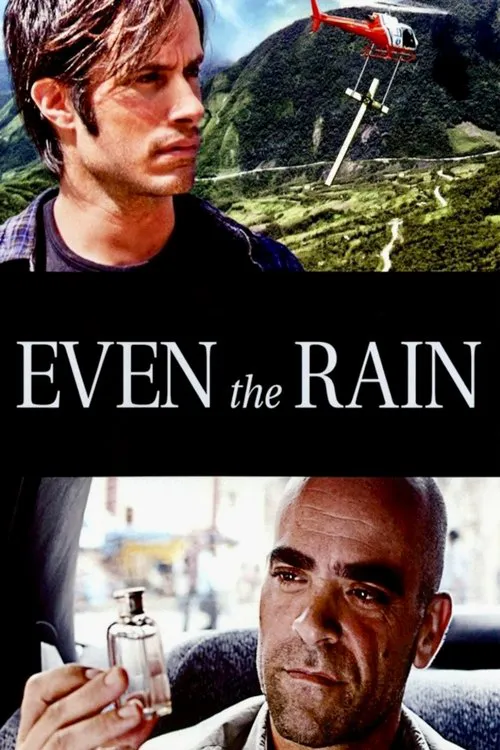

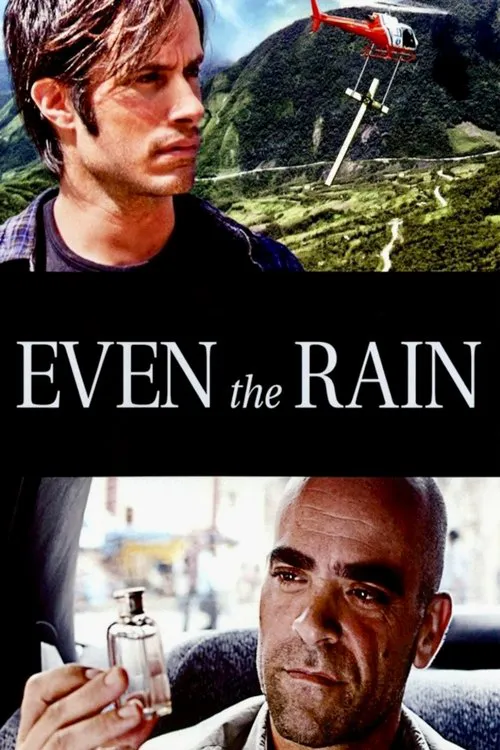

雨さえも降る

あらすじ

『雨さえも降る』は、イシアル・ボジャインが監督した2010年のスペインのドラマ映画です。この映画は、ドラマ、社会批評、映画製作が見事に融合されています。物語は、監督のセバスティアン率いるスペインの映画クルーが、アメリカ大陸を発見したとされる有名な探検家、クリストファー・コロンブスに関する映画を撮影するために、ボリビアのコチャバンバに到着するところから始まります。 映画クルーは、コロンブスとその新世界への到着を描いた映画「リオ」を撮影するためにボリビアにいます。しかし、彼らの主な関心事は、国の美しい景色をカメラに収めることです。これを実現するために、クルーは撮影用の小道具として大量の水を必要としています。しかし、クルーが知らないうちに、彼らの水の必要量は地域社会に重大な影響を与えています。 この映画は、当時ボリビアの人々にとって非常に現実的な問題であったことに深く触れています。水道の民営化論争は、ボリビア全土で激しい議論を巻き起こしました。2000年、ボリビア政府は水道供給を外国企業、この場合はフランス多国籍企業ベクテルのボリビア子会社に譲渡しました。この所有権の変更の結果、コチャバンバの人々は水に対して法外な料金を支払う必要があり、それはすぐに制御不能になり、地元住民にとって手の届かないものになりました。 映画の物語は、汚職政府と水道会社に対して反乱を起こす地元住民のグループの物語と絡み合っています。彼らは高い水道料金、水の質の悪さ、そして貧しい人々によるこの必要不可欠な資源へのアクセスの欠如に抗議します。抗議者たちは、情熱的な若い男性、タウアメンディに率いられています。 セバスティアンはコチャバンバの状況の現実をより認識するようになり、コチャバンバの水道供給に対する映画クルーの行動の重要性に気づきます。彼のクルーは、彼らの行動が地元住民の生活に直接影響を与えていることに気づいていません。 セバスティアンは、クルーの行動の影響だけでなく、地元の人々の現実を無視した映画を撮ることの道徳的意味にも懸念を抱いています。コチャバンバの人々の苦境を理解するにつれて、彼は彼らの苦闘と、コロンブスの到着に関する彼の映画で描いている先住民族の苦闘との間に類似点を見始めます。 この映画は、植民地主義、抑圧、抵抗、そして変化を引き起こす芸術の力というテーマに触れています。一方では、映画は水道民営化危機の複雑さを詳しく掘り下げ、グローバリゼーションが地域社会に与える影響を強調しています。他方では、社会問題に対する意識を高め、公の議論を spark するためのツールとしての映画製作の可能性を探求しています。 映画を通して、セバスティアンは自分が語ろうとしている物語と、彼の周りの人々の現実の苦闘とのつながりについて、啓示を受けます。この転換点は、彼の映画クルーのアプローチを変えます。映画は、歴史書に基づいた従来の映画を撮ることから、人々の生々しい感情、苦闘、そして回復力を捉えることに焦点を移します。 この変革において、セバスティアンは単なる映画製作者ではなく、人々の擁護者になります。彼は自分のプロジェクトの道徳、ボリビアの水道供給、そしてこのコミュニティに影響を与える映画クルーの行動に疑問を抱き始めます。 時間が経つにつれて、クルーと地元の人々は親密な絆を築き、互いをより良く理解するようになります。この新たな共感と理解により、映画は地域社会の苦境を反映したものになります。撮影が進み、クルーが地元の人々が直面する苦難を直接経験するにつれて、彼らはもはや映画を撮影しているだけでなく、実際にはもっと大きな物語に参加しているのです。 地元の住民と映画クルーの物語が交差し始めるにつれて、映画は予想外の展開を見せます。反乱が力を増すにつれて、クルーの映画はその運動の一部となり、コチャバンバのコミュニティの苦闘を捉えています。セバスティアンは、彼が撮ろうとしているコロンブスのアメリカへの到着に関する映画が、実際に彼が描いている人々の現実の苦闘を反映していることに気づきます。 映画は、クルーが地元の住民と協力して彼らの大義に注意を引くことを決定するという肯定的な結末を迎えます。セバスティアンは、探検家の遺産を美化するのではなく、コロンブスの到着の真実の物語を語ることの重要性に気づきます。この変革は映画全体の視点を変え、従来の歴史ドラマから、植民地主義、先住民族の扱い、そして水のような基本的な資源へのアクセスという人権の重要性に関する強力な解説へと移行させます。 クルーは映画を完成させますが、今度は地元の抵抗運動との連帯のメッセージを込めています。この映画は、抑圧と疎外されたコミュニティの権利のための声明となります。映画は、撮影されている映画だけでなく、人々と彼らのメッセージのショットで終わります。 映画「雨さえも降る」は、多くの映画が見過ごしているグローバリゼーションと植民地主義の重要な側面、つまり影響を受けるコミュニティへの現実の人道的コストに光を当てています。それは私たちの行動がより広範な規模に与える影響と、現実から気をそらすものではなく、変化のためのツールとしての映画の能力を強調しています。

レビュー

おすすめ