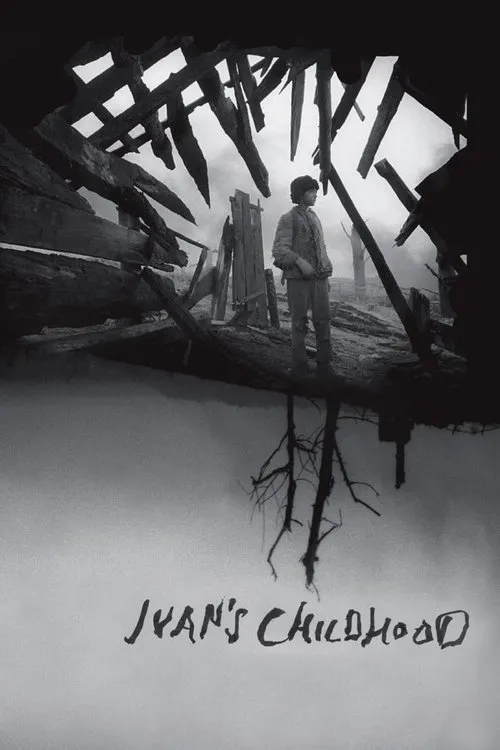

僕の村は戦場だった

あらすじ

アンドレイ・タルコフスキー監督の『僕の村は戦場だった』は、戦火に引き裂かれた若者の無垢を守ろうと必死にもがく姿を、痛烈かつ視覚的に印象的な映像で描き出し、第二次世界大戦中に少年が経験した脆さと決意を捉えている。ウラジーミル・ボゴモロフの小説を基にした本作は、ソ連初期の戦争努力と罪のない人々への紛争の影響を力強く探求している。 主人公の12歳のイワン・ボンダレフは、ドイツ軍に村を侵略された後、孤児になる。家族もなく、身の回りで激化する紛争を明確に理解することもできないまま、イワンはソ連軍の世話を受けることになる。彼は戦争のルーチンに慣れ、生き残るための才能と情報収集能力を急速に発達させ、しばしば敵陣に潜入して重要な情報を収集する。 イワンとソ連軍との関係、特に3人の同情的な将校、フェドトフ中尉、ゴルダ中尉、ハバロフ軍曹との関係は、『僕の村は戦場だった』の中心的なテーマである。これらのキャラクターは、ソ連国民の回復力と決意の象徴として機能するだけでなく、イワンがトラウマ的な経験の間にしがみつくことができる父親のような存在でもある。3人の将校はイワンとの交流を通して、共感、懸念、そして思いやりを示し、戦争の混乱の中で少年の無垢さと脆さを認めている。 イワンが兵士たちにますます慣れていくにつれて、彼らの絆は深まる。映画の撮影は、イワンと彼の仲間たちの間の感情的な親密さを巧みに捉えており、特に彼らの個人的な瞬間においてそれが顕著である。イワンの家族への欲求と、通常の生活への憧れは明白であり、将校たちは彼に安定した生活を提供することでそれに応える。彼らの友情は完璧ではないものの、想像を絶する恐怖の中でのイワンの主な慰めと支えとなる。 将校たちがイワンを戦争の厳しい現実から守ろうと努力したにもかかわらず、彼は最終的に戦闘の残虐さに直面する。この映画は、イワンが初めて暴力に触れる様子を生々しく描写しており、子供たちに対する戦争の壊滅的な影響を強調する、衝撃的で忘れられない瞬間となっている。タルコフスキー監督は、音とイメージの鮮やかなコントラストでこのシーケンスを表現し、イワンの子供時代の記憶の穏やかな音と、銃声と負傷者の悲鳴が入り混じった騒音とを並置している。 イワンの物語を通して、タルコフスキー監督は戦争が子供たちに与える道徳的影響を探求する。ボゴモロフは彼の小説の中で、暴力を目の当たりにすることがイワンに与える心理的影響を強調した。タルコフスキー監督は、このテーマをさらに発展させ、自分が経験したこととソ連兵士になることへの期待とを両立させようと苦闘する複雑な主人公を描いている。帰属意識に取り憑かれた少年から、より冷酷で世慣れた個人へと成長したイワンの姿は、戦争がその最も若い犠牲者に与える心理的トラウマを痛烈に物語っている。 『僕の村は戦場だった』の撮影は、くすんだ色彩と雰囲気のある構図が特徴的である。タルコフスキー監督は、風景を利用してイワンが感じる疎外感と孤立感を伝えている。多くのシーンが屋外で行われ、イワンが密集した森林、放棄された建物、破壊された村をナビゲートする様子が描かれる。これらの環境の厳粛な美しさは、それらを取り巻く混乱と破壊を覆い隠し、破局に直面した生命の回復力を強調している。 エドゥアルド・アルテミエフによる音楽は、物語に同様に力強い伴奏を提供する。ピアノとオーケストラの要素を組み合わせた、忘れられない旋律は、登場人物、特にイワンの感情的な脆さを強調している。この音楽は映画に浸透する憂鬱な感情を捉え、その悲しげな旋律はイワンの失われた無垢を反映している。 最終的に、『僕の村は戦場だった』は、戦争の人道的コスト、特に最も脆弱な犠牲者である子供たちに焦点を当てた、壊滅的な描写である。イワンの物語を通して、タルコフスキー監督は、戦争の残忍な現実を痛烈に告発すると同時に、最も激しい紛争の中にさえ存在する人間性を強調している。息を呑むような映像と雰囲気のある音楽を備えたこの映画の傑作は、戦争が罪のない人々に残した永続的な遺産と、彼らの人生に刻まれた消えない痕跡を痛切に思い出させる。

レビュー

おすすめ