マインド・ゲーム

あらすじ

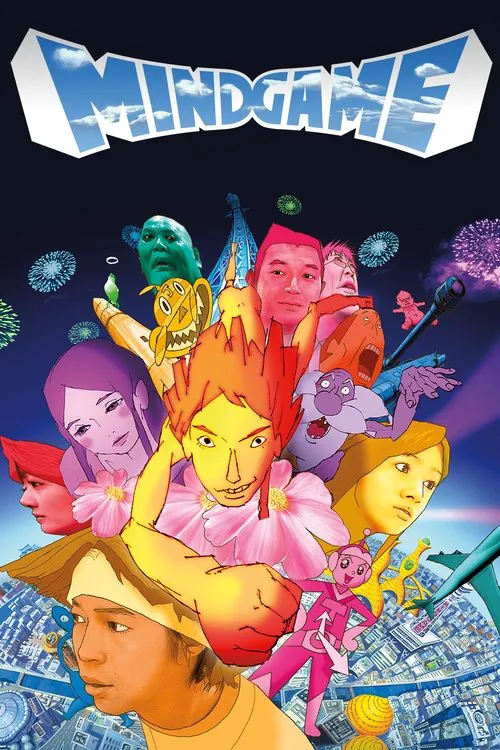

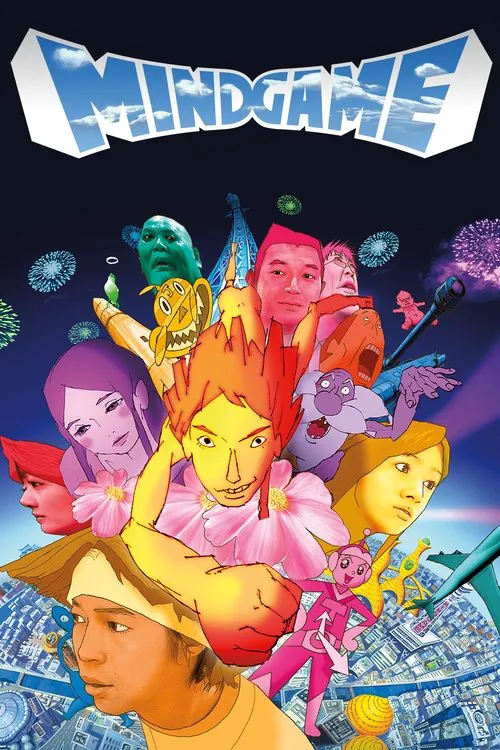

マインド・ゲームは、2004年に公開された湯浅政明監督による日本のアニメーション・アブサード・コメディドラマ映画で、二ツ家秀樹による同名漫画シリーズを原作としています。この映画は、従来の物語構造を覆し、現実と空想の境界線を曖昧にすることがよくあります。物語は、幼なじみでクラスメートのヒロミに一方的な愛を抱く、社会的に不適切な若い男性ニシを追います。 ニシの人生は、永遠の思春期の憧憬の中に閉じ込められた、静的なままです。しかし、彼のもっぱら平凡な生活は、日本のマフィアのメンバーに襲われ、致命的な頭部損傷を負ったときに劇的な転換を迎えます。ニシは死後の世界へ渡る代わりに、未知の領域に放り込まれていることに気づきます。彼の旅は彼を死後の世界に似た領域へと導き、そこで彼は当初、「老人」として知られる奇妙で謎めいた人物に迎えられます。この出会いに温かさや共感はありませんが、ニシに好奇心を植え付けます。 ニシがこの神秘的な領域をナビゲートするにつれて、空間と時間の境界線が曖昧になります。彼は一連のシュールな出来事や出会いを経験し、多くの場合、彼を当惑させる風景を通して導こうとする彼の子供時代の声が伴います。ニシは、物理法則がもはや適用されない世界を発見し、重力が予測不可能な方法で環境を歪めます。彼の現実の認識は厳しく試され、彼の自己意識は断片化し始めます。 ニシの航海は彼をさまざまな領域へと連れて行き、それぞれが独特の特徴と人々を有しています。彼は擬人化された動物、幽霊、あるいは超自然的存在として現れることが多い、さまざまな奇妙な生き物に出会います。孤立にもかかわらず、ニシはこれらの存在とつながり始め、彼らはしばしば不可解なアドバイスとモチベーションを提供します。彼の旅は、彼の心の心理的な領域を掘り下げるにつれて、ニシ自身の潜在意識の現れとなります。 マインド・ゲームの中心的なテーマの一つは、自己発見と成長の概念です。ニシの経験は、彼自身の性格や欠陥の複雑さに対処するにつれて、彼の自己認識の触媒として機能します。さまざまな出会いや出来事を通じて、彼は自分の不安や脆弱性に立ち向かい始め、最終的には新たな自信と目的を持って現れます。この映画はまた、人間の本質の二面性というテーマにも触れており、ニシの旅は無邪気さと成熟、受動性と行動の間を行き来することによって特徴づけられています。 映画全体を通して、ビジュアルは鮮やかな色彩、抽象的なイメージ、型破りなアニメーション技法によって特徴づけられています。伝統的な手描きアニメーションとデジタル要素の融合は、ニシの断片的で幻想的な体験の本質を捉えたユニークな美学を生み出しています。ヨコミリアが作曲したサウンドトラックは、ジャズ、ロック、エレクトロニック音楽の折衷的なミックスで視覚的な風景を補完し、シュールレアリズムと実験の全体的な雰囲気に貢献しています。 マインド・ゲームの最も際立った側面の1つは、アニメの比喩と慣習の転覆です。この映画はしばしば観客の期待を裏切り、典型的な物語構造を拒否し、代わりに流動的で不条理な物語へのアプローチを採用しています。このアプローチは、ニシの経験の断片的で当惑させる性質を反映して、不安と不快感を生み出します。 最終的に、マインド・ゲームは、アニメジャンルの慣習を自己意識的に弄ぶ、メタ・コメディと見なすことができます。現実と空想の境界線を曖昧にすることによって、この映画は物語の性質、視聴者の役割、創造者と観客の関係についての疑問を投げかけます。そのシュールでしばしば耳障りなビジュアルを通して、マインド・ゲームは人間の状況について示唆に富む考察を提供し、それは安易な解釈に抵抗し、視聴者を創造的なプロセスに参加するよう誘います。 人間の意識の複雑さの探求において、マインド・ゲームはアニメーションの伝統における画期的な作品として立っています。従来の物語を拒否し、不条理を受け入れることによって、映画は幻想的で同時に不安な世界を作り出し、視聴者を当惑させ、啓発する旅に乗り出すように誘います。

レビュー

Hudson

Okay, so I just spent two hours with this thing... and it turns out it's a feel-good movie in disguise? I'm dying over here...

おすすめ