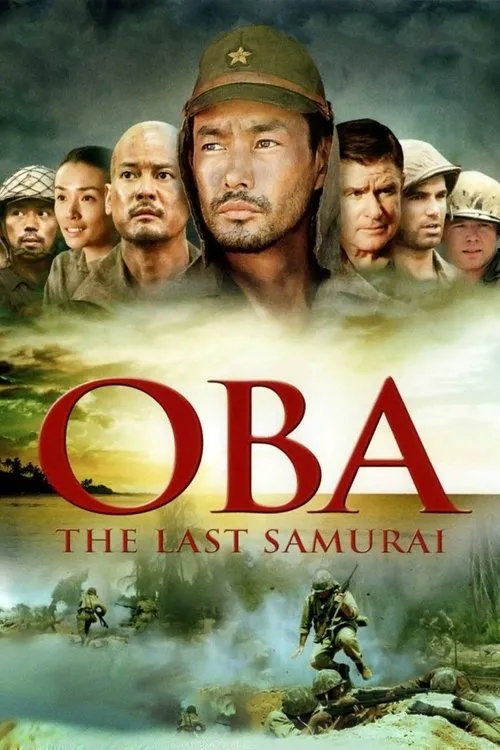

終戦のエンペラー

あらすじ

第二次世界大戦の激動の時代、小さな島、サイパンは連合国軍と大日本帝国陸軍の間の重要な戦場となった。アメリカ軍が島の侵攻を準備するにつれて、そこに駐留する日本軍の間には絶望感が広がった。熟練した尊敬される士官である大場栄大尉にとって、状況は困難なジレンマを呈した。日本の武士の間では伝統的な名誉であった自決をするか、敵に捕らえられて残忍な扱いを受ける可能性に直面した大場は、第三の選択肢を見つけることを決意した。 志を同じくする地元住民を含む少数の同志と共に、大場は島の険しい山々へ向かうことを決意した。彼らの目標は、急速に拡大するアメリカ軍から逃れ、より型破りな方法、つまりゲリラ兵として戦い続けることができる地域で再編成することで捕獲を回避することだった。彼らの決断を裏切り行為と見なす人もいれば、敵の侵略に抵抗する決意の証と見なす人もいた。 サイパンの戦いが激化するにつれて、日本の降伏のニュースが島に届いた。しかし、大場はこの報告を、日本人の精神を打ち砕くために設計されたプロパガンダに過ぎないとみなし、信じることを拒否した。大場は、絶望的な状況にもひるむことなく、アメリカ軍に対して一連の大胆な襲撃を率いた。これらの攻撃は、その狡猾さと隠密性によって特徴付けられ、手ごわい敵としての評判を得た。大場とその部下の粘り強さに不意を突かれたアメリカ人は、彼らを「狐」と呼び始めた。 しかし、大場を捕らえる任務を負ったアメリカ軍士官の中で、一際目立っていたのが、ヘンリー・M・クリストマン中佐だった。経験豊富なリーダーであり司令官であるクリストマンは、日本人のメンタリティを独特の理解をしていた。クリストマンは、サイパンでの戦争の厳しい現実に向き合うにつれて、大場とその部下に対する、しぶしぶながらの敬意を抱き始めた。宣誓された敵であるにもかかわらず、クリストマンは、大場とその信奉者たちは単に命令に従う兵士ではなく、自分たちが戦っている大義を心から信じている人々であることに気付き始めた。 大場とクリストマンの間で生まれたありそうもない敬意は、サイパンでの紛争を特徴づけるものとなった。クリストマンは、大場を裁判にかけることを決意しながらも、この謎めいた敵を駆り立てる動機と価値観を理解しようとした。一方、大場は自分の任務にひたむきに献身し続け、降伏を断固として拒否し、仲間の兵士への献身を揺るがさなかった。 アメリカ軍に対する作戦を通して、大場は一貫してゲリラ戦の技術を習得していることを示した。周囲の地形にシームレスに溶け込み、正確かつ迅速に敵を攻撃する能力は、連合軍司令部にとって目障りな存在となった。戦争の潮流がゆっくりとアメリカ人に有利に変わり始めたとしても、圧倒的な確率に直面してもひるむことを拒否し、大場はとらえどころのない手ごわい敵であり続けた。 『終戦のエンペラー』の物語は、戦争の複雑さと、個人が選択をするように仕向ける動機の複雑な網を痛烈に思い出させるものとなる。善と悪の間の単純な対立の描写ではなく、映画は戦時中の人間の経験のニュアンスに富んだ探求を提示する。大場栄のキャラクターを通して、視聴者は名誉、忠誠心、犠牲の本質について深く考え、逆境に直面したときに私たちが行う選択の結果について熟考するように誘われる。 『終戦のエンペラー』の物語が展開するにつれて、英雄主義と悪役の間の一線は必ずしも引きやすいものではないことが明らかになる。かつてアメリカ人から冷酷な敵と見なされていた大場栄大尉は、圧倒的な逆境に直面しても決意と回復力の象徴と見なされるようになる。人間の本性の暗い側面を探求する映画の中で、大場は、最も悲惨な状況においても、常に選択ができること、そして私たちが行う選択は私たちの人生の過程を永遠に変えることができることを力強く思い出させるものとして現れる。

レビュー

おすすめ