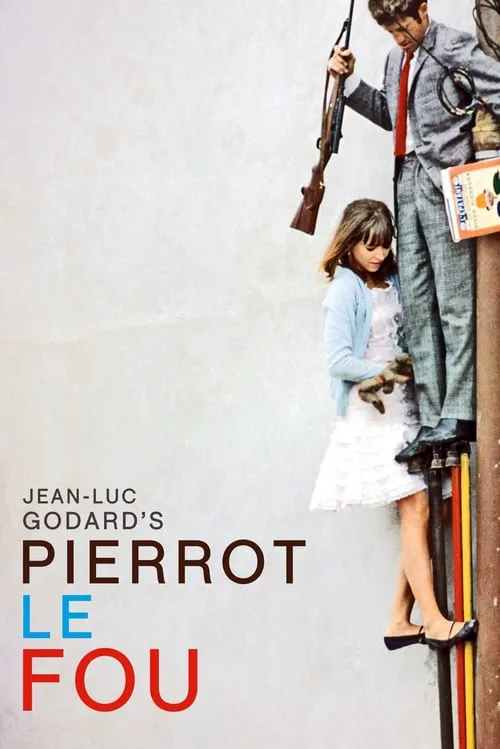

気狂いピエロ

あらすじ

1965年にジャン=リュック・ゴダールが監督した『気狂いピエロ』は、従来の物語の Norm を覆すフランスのヌーヴェルヴァーグ映画である。この映画はリリアン・ルフェーブルの同名の小説を原作としているが、ゴダールの解釈は原作から大きく逸脱している。表面上は、退屈な生活から逃れたいと願う幻滅した男の旅を描いた、大まかで即興的な物語のように見える。しかし、この映画は単なる表面的な物語ではなく、実存主義、自由、そして人間の कंडीशन の探索という、示唆に富んだ作品なのだ。 物語の中心となるのは、ジャン=ポール・ベルモンドが演じるピエロ。彼は魅力的な主人公で、パリでの平凡な生活を捨てようとする。当初、彼は結婚していたが、自分の生活があまりにも息苦しいと感じ、社会的な期待から自由になりたいと強く願っている。彼の妻であるマリアンヌ(アンナ・カリーナが演じる)は、夫が自分と娘を捨てようとしていることに気づく。しかし、マリアンヌ自身にも問題があり、彼女はアルジェリアの急進的な反政府勢力とのつながりのせいで、アルジェリアの殺し屋に追われているのだ。 ピエロがマリアンヌを連れて行くことを決意したとき、彼らの旅が始まる。彼らは地中海に向かって旅をし、美しい風景や賑やかな都市を通り抜ける中で、型破りな絆を形成していく。「自由」な生活を追求する中で、彼らは殺し屋たちをかわし、捕まらないようにするが、周囲の世界の混乱に巻き込まれていく。 マリアンヌはピエロにとってインスピレーションの源となる。彼女は彼が常に憧れてきた自由気ままな زندگی を体現している。彼らは 함께に、リスクを冒し、社会の Norm に挑戦し、世界の生々しい体験に身を浸す。彼らは無謀な行動に出て、田舎で暴力団との暴力的な対立に巻き込まれたりする。夫婦の冒険を描いたシーンは、ゴダールの革新的なストーリーテリングの手法を示しており、物語は断片的で非線형적인シ-ケンスをたどって、人生そのものの流動性を映し出している。 『気狂いピエロ』の際立った特徴の一つは、言葉と映像の詩的な ব্যবহার である。ゴダールの台本には、機知に富んだセ-リフや、哲学的思索、主人公たちの内面の葛藤や実存的な考察を強調する抽象的な独白が盛り込まれている。ラウル・クタールが担当した撮影は、戦後フランスの鮮やかな色彩と広大な風景を捉え、映画に自発性と流動的な感覚を吹き込んでいる。 物語が展開するにつれて、何が真実で何が想像なのかを見分けるのは難しい。登場人物は頻繁に観客に直接話しかけ、第四の壁を破り、現実とフィクションの境界線をさらに曖昧にする。複数の物語の要素や非線형的なストーリーテリングを使用することで、映画の複雑さが増し、ゴダールが一体何を伝えようとしているのかを正確に突き止めるのが難しくなっている。 この型破りな物語構造を通して、『気狂いピエロ』は、自由、アイデンティティ、そして人間の行動を Norm する社会的な Norm の本質について、根本的な疑問を投げかけている。この映画は、観客に現実という概念と、その中での自分の立ち位置に疑問を投げかけるように促す、示唆に富んだ作品なのだ。 『気狂いピエロ』では、現代社会の制約を捨て、自分自身の言葉で本物らしく生き、体験するカップルの姿が描かれている。危険と不確実性に満ちた彼らの旅は、現代の人間の実存的な探求のメタファとなっている。追っ手をかわしながら、彼らは人間の生命の脆弱さと、社会的な期待の無益さに直面する。彼らの関係は、人間が持つつながりと自由への欲求の反映となっているのだ。 究極的に、『気狂いピエロ』は、世界についての暗くも魅惑的なビジョンを提示している。この映画は、観客に人間の存在の複雑さと矛盾に向き合うように促す。伝統的な物語構造を避け、実験を受け入れることによって、ゴダールは、最初の公開時と同じように不可解で魅惑的な映画体験を作り上げたのだ。

レビュー

おすすめ