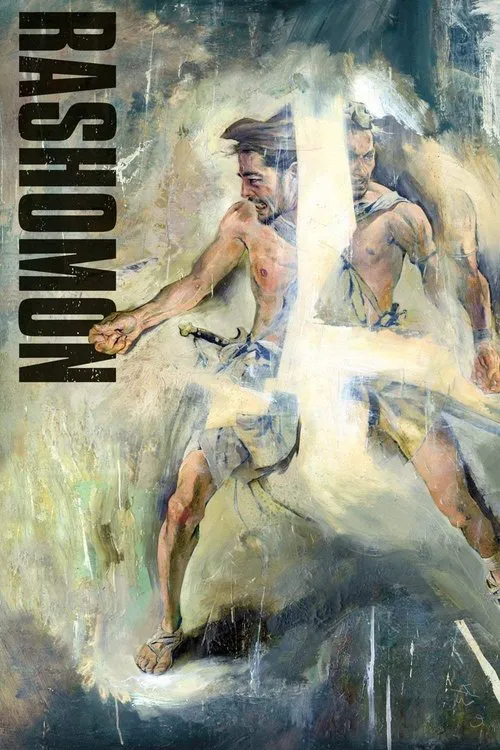

羅生門

あらすじ

封建時代の日本で、旅の盗賊である多襄丸(たじょうまる)は、恐ろしい犯罪現場に遭遇します。それは、高貴な武士である金沢武弘(かなざわ たけひろ)の殺人事件と、妻である真砂(まさご)のレイプ事件です。混乱の中、多襄丸は他の3人の人物に出会います。それぞれが事件について独自の証言を持っています。権威のある木こり、名誉を重んじる若い武士、そして武弘の妻である真砂。彼らがそれぞれの話を語るにつれて、観客は目眩がするほど多くの矛盾する物語を目の当たりにします。それぞれの物語が、事件の真相を明らかにすると主張しているのです。 最初の物語は、真砂自身が語るもので、金沢武弘殺害に至るまでの出来事を彼女の視点から語っています。彼女は、武弘が名誉と道徳観に盲目になり、多襄丸に降伏するように懇願する彼女の訴えを拒否し、代わりに妻と自分達の名誉を守るために戦うことを選んだと説明します。物語が展開するにつれて、真砂の話は被害者意識に満ちており、武弘の頑固さが最終的に彼の運命を決定づけたことが明らかになります。彼女は、多襄丸が最終的に力ずくで彼女を奪いましたが、彼女の慈悲を求める訴えが彼の心を動かし、最終的に彼女を解放したと語ります。 しかし、2番目の物語は多襄丸自身が語るもので、彼の回想は真砂の説明と大きく矛盾します。多襄丸によれば、真砂は当初、彼女を守ろうとする武弘の試みに抵抗していましたが、状況がますます危機的になるにつれて、彼女は態度を軟化させ、最終的には盗賊との死闘に参加するように彼を促したのです。この説明は、真砂を狡猾で計算高い人物として描いており、夫の命を助けることよりも、自身の尊厳と評判を守ることに興味を持っているかのようです。 一方、3番目の物語は、盗賊多襄丸と木こりによって語られます。彼らによれば、真砂は当初、盗賊が夫の命を助けてくれるなら降伏すると申し出ました。多襄丸は、妻への同情心から、真砂の要求に同意し、そうすることで武弘の命を救ったのです。この説明は、真砂の物語をさらに弱体化させ、彼女が当初の彼女の説明よりも複雑で二面性のある思惑から動機づけられている可能性があることを示唆しています。 最後に、4番目のアカウントである武弘のアカウントは、事件について別の、しかし同様に曖昧な視点を提供します。自身の物語を語る際、武弘は、盗賊の最終的な目標が彼を殺すことであると承知の上で、多襄丸と自殺的な戦いに故意に挑もうとしたと説明しています。この説明は、武弘の武士道精神への固執と、自己犠牲の意欲との間の緊張を浮き彫りにし、彼の死が本当に回避可能であったのかどうかという疑問を提起しています。 映画で提示された複数の物語を通して、黒澤は真実と虚構の境界線を巧みに曖昧にします。どのアカウントも、人間性のニュアンスに富んだ複雑な描写を提示し、個人間の複雑な関係と、個人に課された社会的・文化的期待を浮き彫りにしています。黒澤は、名誉、道徳、真実という従来の概念に疑問を投げかけることで、時代を超越し、時代に適した物語を創造し、観客に現実の本質と、物語が語られ解釈されるさまざまな方法について考察を促しています。 さらに、黒澤の視覚的なストーリーテリングは、カメラアングルやモンタージュなどのテクニックの使用を通して、活気と緊張感を生み出し、真実の流動性と主観性を強調しています。対立するアカウントを意図的な順序で並置することにより、黒澤は非線形でありながら示唆に富む物語を作成し、観客に各バージョンの相対的な真実を熟考させると同時に、人間行動のより大きなテーマと社会的意味合いを検証させています。 『羅生門』で、黒澤は真実の伝統的な概念に対する哲学的批判と、封建時代の日本の社会的・文化的規範に対する痛烈な批評の両方である映画を創造しました。最終的に、この映画は、人間性の脆弱性と複雑さに関する深遠な考察であり続け、物語が語られ、時間をかけて語り直されるにつれて、その多様性と可塑性を明らかにしています。

レビュー

おすすめ