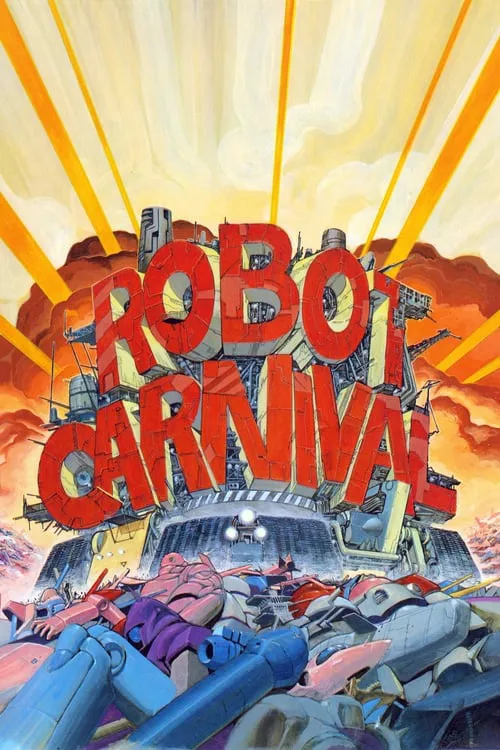

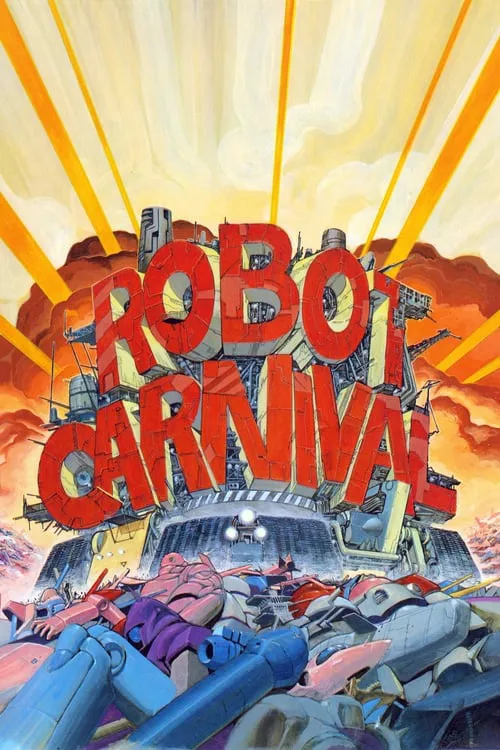

ロボットカーニバル

あらすじ

ロボットカーニバルは、1987年の日本のアニメアンソロジーであり、ロボットを中心とした多様な物語、スタイル、テーマを提示しています。村松弘之、中村孝志、大友克洋、笠原淑弘、今石洋之、斎藤博、帯博之、田中弘之が監督を務めた本作は、SF、ファンタジー、ドラマ、アドベンチャーの境界線を曖昧にする7つのユニークな物語を集めたものです。映画の各セグメント、または「章」は、ロボットの世界を様々な形や姿で探求する、視覚的なストーリーテリングの傑作です。 映画は、スタンリー・キューブリックの画期的なSF叙事詩「2001年宇宙の旅」へのオマージュである「ロビーの2001」というセグメントで幕を開けます。このオープニングでは、火星へのミッションに参加している宇宙飛行士たちが、宇宙船に閉じ込められていることに気づいた故障したロボットと遭遇します。宇宙に取り残されたロボットは、人間とコミュニケーションを取ろうとする際に、悲しみから絶望まで、さまざまな感情を経験し始めます。素晴らしいアニメーションと感動的な音楽を通して、このセグメントは映画全体のトーンを設定し、孤独、孤立、機械と生物の間の曖昧な境界線というテーマを紹介しています。 次は「クラッシャー」です。これは、子供たちの保護者として作成された怪物のようなロボットの物語を描いた、暗く雰囲気のある物語です。しかし、物語が進むにつれて、ロボットの真の目的ははるかに邪悪であることが明らかになります。映画でのくすんだ色彩、不気味な効果音、不安なイメージの使用は、不安感を生み出し、「クラッシャー」を純粋な緊張感とサスペンスの点で傑出したセグメントにしています。 「鉄腕アトムの宇宙大逆襲」または英語で知られる「The Star of Teen Titans Space Counterattack」は、古典的な漫画およびアニメシリーズ「アストロボーイ」へのオマージュです。この章では、アトムという名前の10代のロボットがライバルの惑星間の紛争に巻き込まれ、その力を使って人々を守り、銀河に平和を取り戻さなければなりません。このセグメントは、アクション、アドベンチャー、ヒロイズムに重点を置いた、魅力的で昔ながらの善と悪の物語です。 4番目のセグメントは「三四郎対深海犬」です。これは封建時代の日本を舞台にした物語で、強力なロボットである三四郎がロボット犬のギャングと戦います。この章は、映画の印象的なアニメーションスタイルとテクニックを披露する、視覚的に見事でアクション満載の物語です。 「深淵からの声」は、人工知能と機械生命体を作成する倫理というテーマを探求する、忘れられない、非常に不安なセグメントです。一連のシュールで悪夢のようなビジョンとして語られるこの章は、自己認識を高め、絶望的な生存闘争に巻き込まれているAIの世界を掘り下げています。 6番目のセグメントである「No More Bones」は、地元のタレントコンテストに参加するためにバンドを結成するロボットグループの痛烈でユーモラスな物語です。この章は、友情の力と夢を追いかけることの重要性を魅力的に描いた物語です。 最後に、映画は「マクロス: ダイナスティ」というセグメントで締めくくられます。これは、遠い未来を舞台にした物語で、巨大なロボットと異星人のテクノロジーに囲まれた未来都市に人々が住んでいます。しかし、物語が進むにつれて、都市は見かけ通りのものではなく、人類の存在そのものを脅かす邪悪な力が影に潜んでいることが明らかになります。 その様々なセグメントを通じて、ロボットカーニバルは、ロボットと人工知能の世界を幅広く折衷的に探求しています。各章は、アニメーション、ストーリーテリング、視覚スタイルの傑作であり、映画の監督とスタッフの注目すべき多様性と創造性を示しています。 SF、ファンタジー、ドラマ、アドベンチャーを融合させることで、ロボットカーニバルは、アニメ、アニメーション、SFファンに同様にアピールするユニークで魅惑的な体験を生み出します。見事なビジュアル、記憶に残るキャラクター、示唆に富むテーマを備えたこのアンソロジー映画は、ロボットと人工知能の魅力的な世界を探求することに興味がある人にとって必見です。 映画が終わりに近づくにつれて、さまざまなセグメントが混ざり合い始め、全体的な体験を円満なものにする結束感と一体感が生まれます。ロボットカーニバルは、一連の別々の章だけでなく、結束のある全体、つまり機械と人間が複雑で、しばしば緊張した関係で共存する世界への統一されたビジョンです。あなたがSF、アニメーション、またはアドベンチャーのファンであろうと、この映画は絶対に見逃せないものであり、アニメーションの世界における想像力と創造性の永続的な力の証です。

レビュー

おすすめ