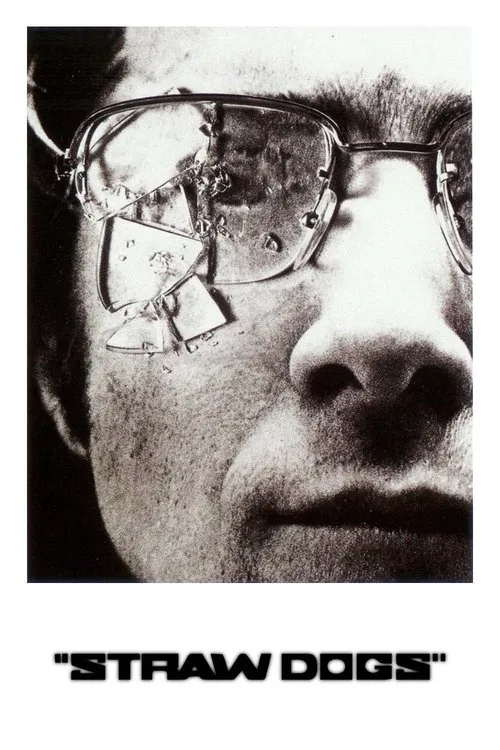

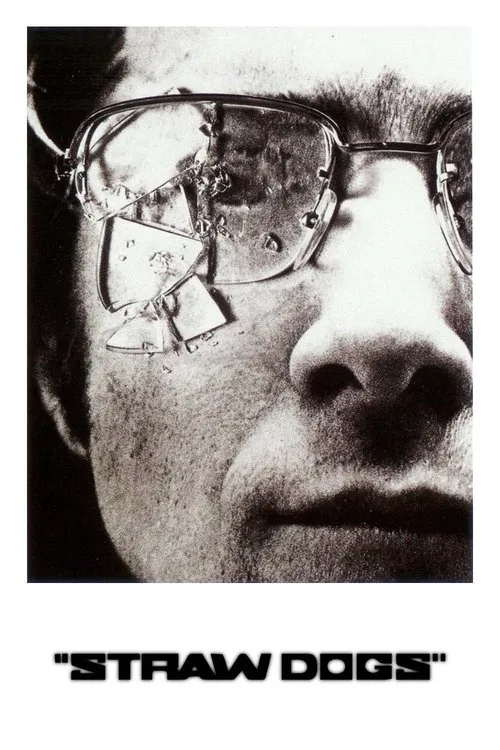

わらの犬

あらすじ

マイケル・ウィナー監督の1971年の心理スリラー『わらの犬』では、礼儀正しさと残虐性の境界線が常に曖昧にされ、観客は人間性の本質に疑問を抱くことになる。この映画は、ゴードン・ウィリアムズの1969年の小説『ドッペルゲンガーの誕生』を原作とし、デビッド・ゼラグ・グッドマンが脚本を提供している。 物語はアメリカで始まる。そこで私たちは、ダスティン・ホフマン演じる温厚な数学者デイビッド・サムナーに出会う。ホフマンの演技は、その繊細さにおいて驚くべきものであり、表面的には弱く見えるが、実際には非常に知的なキャラクターに深みを与えている。アメリカでの学究生活のプレッシャーは、やがて夫婦にとって重荷となり、彼らはイングランド、妻エイミーが育ったコーンウォールの小さな町に移住する。 田舎の環境は、デイビッドがアメリカで経験した都市生活とは対照的である。この絵のように美しいイギリスの村で、デイビッドは最初の試練に直面する。エイミーの昔の恋人チャーリー・ガットマンを含む村の男たちから避けられるのだ。オリバー・リード演じるチャーリーは、粗野で攻撃的な人物であり、この閉鎖的なコミュニティにはびこる男性至上主義を体現している。 日が経つにつれて、村人たちの挑発はエスカレートし、エイミーが地元の男2人に残忍にレイプされたとき、一線を越える。この行為は映画の重要な瞬間であり、デイビッドの中にこれまでエイミーには知られていなかった衝撃的な暴力的な側面を呼び覚ます。このシークエンスにおけるホフマンの演技は、男がこのような衝撃的な出来事に直面したときに経験する感情のすべてを伝えるものであり、魅力的だ。 妻に何が起こったのかを知ったデイビッドは変貌し、普段の穏やかな態度は、冷酷で計算高い怒りに取って代わられる。彼の新たな攻撃性は、単に妻の苦難に対する反応ではない。それはまた、彼自身のこの新しい環境で受けてきた扱いに対する幻滅の高まりの産物でもある。村人たちは、ささやかな方法で、デイビッドの自尊感情を蝕み、彼の尊厳と学術コミュニティの尊敬されるメンバーとしての地位を奪ってきたのだ。 緊張感とサスペンスに満ちた一連の出来事の中で、デイビッドの変貌は加速され、彼は自分と妻を苦しめてきた村の男たちに対して反撃を開始する。彼の行動はますます暴力的になり、映画は関係者の道徳観に疑問を投げかけるクライマックスの対立へと盛り上がっていく。 この映画は長い間、覗き見的でサディスティックな傾向があると非難され、物議をかもしてきた。自警行為の推奨であり、暴力の容認であると批判する者もいる。しかし、詳しく調べてみると、『わらの犬』は実際には家父長制社会と、女性が男性の気まぐれで利用され、使い捨てにされる商品として見なされる方法に対する痛烈な批判であることがわかる。 エイミーのレイプは、展開される出来事の触媒として機能し、人間の本性の暗い側面と、男性が自分たちよりも弱い者に対してどれほど残忍で抑圧的になり得るかを浮き彫りにする。デイビッドのその後の変貌は、単なる彼自身の怒りや不満の産物ではない。それはまた、そもそもそのような犯罪を許す社会規範に対する反応でもある。 映画全体を通して、ホフマンとスーザン・ジョージは力強い演技をみせ、それぞれのキャラクターに深みとニュアンスを与えている。デル・ヘニーとピーター・ヴォーンの演技も同様に印象的で、映画の緊張感とサスペンスを高めている。 結局、『わらの犬』は人間の本質についての示唆に富み、揺るぎない探求であり、観客に暴力と抑圧という厳しい現実と向き合うよう求める。ウィナーの熟練した演出と、キャストの素晴らしい演技が相まって、この映画はエンドロールが流れた後も、観客の心に長く残る作品となっている。

レビュー

おすすめ