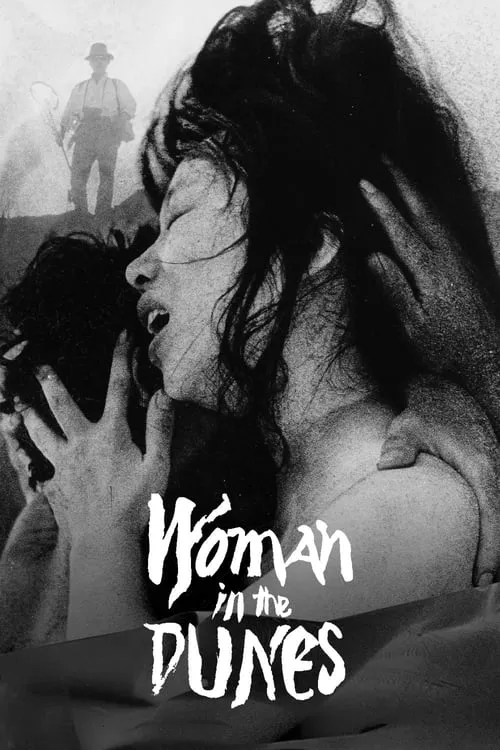

砂の女

あらすじ

『砂の女』(すなのおんな)は、1964年に公開された日本の心理ドラマ映画で、勅使河原宏が監督を務めました。原作は安部公房が1962年に発表した同名の小説です。映画の監督は時々他の人に帰属されることがありますが、広く認知されている監督は確かに勅使河原宏であり、立川博昭ではありません。 物語は、岡田英次演じる東京の昆虫学者、仁木順平を中心に展開します。夜行性の甲虫に魅了された熱心な甲虫収集家である順平は、研究する新しい甲虫を求めて列車に乗ります。列車の旅の途中、彼は眠りに落ちた後、のどかな海辺の村に閉じ込められてしまいます。村の住民は、一見風変わりな村人ばかりで、彼の窮状に無関心な様子で、過酷な現実に耐えることを強います。 仁木は、岸田今日子演じる「砂の女」と呼ばれる村人によって、危険な地下壕に案内されます。砂の女は、その地下住居の唯一の住人です。彼女の生活は、彼女の家を永遠に埋め立てる砂を絶え間なく掘るという終わりのない過程を中心に回っています。その作業は絶え間なく、魂を打ち砕くような努力であり、他のことに費やす時間はほとんどありません。 仁木は女の世界、希望も自由もない実存的な檻の中に閉じ込められます。彼はすぐに、自分を女と一緒に穴の中に閉じ込めた村人たちの残酷な本性に気づきます。仁木は女を手伝うことを強いられ、2人とも永遠に発掘作業を繰り返すことになります。 日々が過ぎるにつれて、仁木は地下世界の孤立と幽閉の中でますます深く根を下ろしていきます。彼は女の行動を観察しながら、彼女に夢中になります。一方、女は仁木の存在にほとんど気づいていないようです。彼女の孤立は、常に砂を掘ることの結果であり、人間の交流に対する興味もほとんどありません。 地下世界で、仁木は女の状況、彼女の存在、そして自分たちの運命を受け入れているように見えることに苦悩します。仁木は、自分自身の現実と存在に疑問を持ち始め、同じ幽閉と孤立に直面している女との間に深い繋がりを感じます。 状況がますます絶望的になるにつれて、仁木は女にますます夢中になり、影から静かに彼女を見つめるようになります。彼は女との間に感情的な繋がりを築き始め、女も少しずつ心を開き、過去の生活を垣間見せるようになります。 しかし、彼らの壊れやすい絆は、幽閉という容赦のない性質によって繰り返し試されます。村人たちは、不定期に食料品その他の物資を置いていきます。そのため、不確実性が生じ、絶望感が高まります。また、容赦ない砂掘り、常に変化する地上の風景、そして彼らの壊れやすい人間の精神も、彼らの正気を失わせる要因となります。 状況は悲劇的なクライマックスを迎えます。仁木が地下壕から脱出しようと試みたものの、過酷な環境と自身の精神的なトラウマに屈してしまうのです。痛ましい場面で、仁木は閉じ込められ、自由になろうともがく体が穴にはさまれてしまいます。 仁木の無駄な脱出の試みにもかかわらず、彼の決意は徐々に弱まっていきます。自分たちが置かれた状況を克服できないという現実に、そして幽閉されている重圧を感じ始めるのです。やがて、仁木は女の果てしない砂掘りの中で隠遁者となり、常に砂に埋もれる砂丘の永遠の囚人となるのです。 この結末は、観る者の心に消えない印象を残し、幽閉、孤立、そして人間の状態の本質について、忘れがたい実存的、哲学的問いを投げかけます。仁木の運命は、私たちを拘束するのは状況ではなく、状況を受け入れ、屈服することこそが、私たちを永遠に閉じ込めてしまうのだということを痛烈に思い起こさせます。