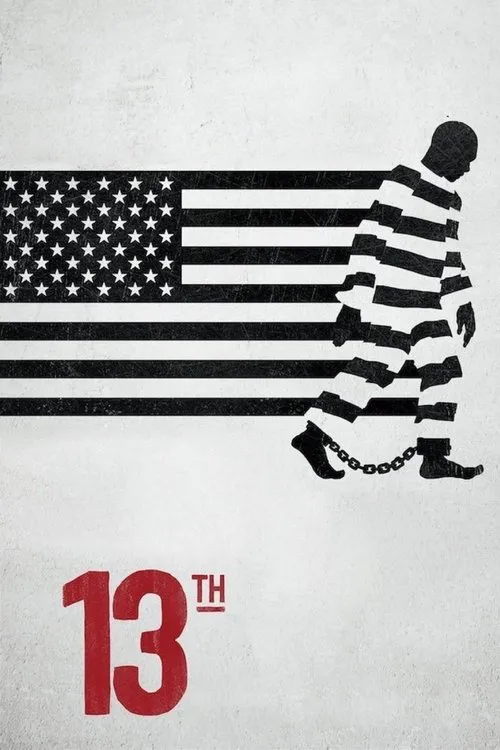

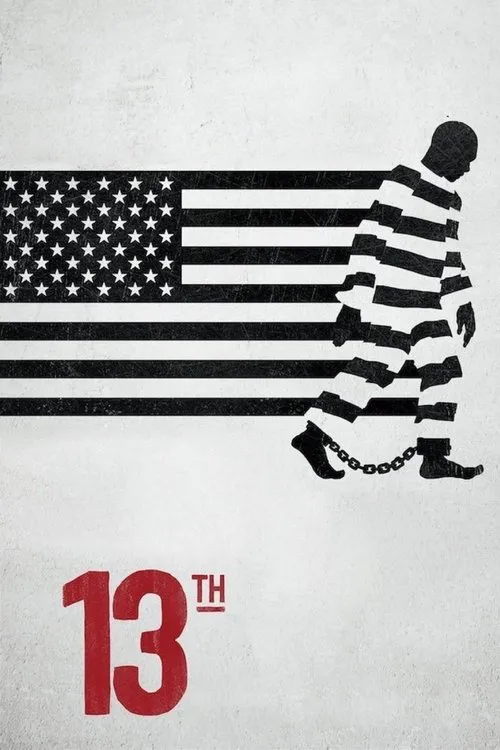

Le 13e

Intrigue

Réalisé par Ava DuVernay et sorti en 2016, Le 13e est un film documentaire qui offre un examen poignant de la relation entre l'esclavage, l'incarcération de masse et l'inégalité raciale dans l'Amérique moderne. Le titre du film fait référence au 13e amendement de la Constitution des États-Unis, qui a été ratifié en 1865 et a aboli l'esclavage. Cependant, l'amendement contient une faille qui permet l'emprisonnement des personnes reconnues coupables d'un crime, maintenant ainsi l'institution de l'esclavage sous une forme nouvelle, quoique plus subtile. Le film de DuVernay explore les racines historiques du système pénitentiaire, retraçant son développement jusqu'à l'époque qui a suivi la guerre de Sécession. Elle note qu'après la Proclamation d'émancipation, les esclaves nouvellement libérés ont été forcés de naviguer dans un système de métayage et de lois Jim Crow qui limitaient sévèrement leur mobilité économique et sociale. Beaucoup ont été arrêtés et emprisonnés pour des délits mineurs, tels que le vagabondage ou le flânage, sous prétexte de maintenir l'ordre public. Cela a conduit à l'exploitation généralisée des Afro-Américains par le complexe industriel pénitentiaire. Le film présente des entretiens avec un éventail d'experts, notamment des militants des droits civiques, des avocats, des historiens et d'anciens détenus. L'un des segments les plus captivants présente le travail de la Dre Angela Davis, une chercheuse et militante qui a consacré sa carrière à dénoncer les fondements racistes du système pénitentiaire. Davis explique que le concept d'incarcération de masse est enraciné dans une histoire séculaire de travail d'esclave, dans laquelle les Afro-Américains étaient forcés de travailler dans des conditions difficiles pour une rémunération minimale. DuVernay explore également la relation entre l'esclavage et le système pénitentiaire à travers le prisme du 13e amendement. L'amendement, qui a été ratifié en 1865, interdit explicitement l'esclavage, sauf en tant que punition pour un crime. DuVernay soutient que cette faille a été utilisée pour justifier l'incarcération de millions d'Afro-Américains, dont beaucoup sont confrontés à de longues peines pour des délits non violents. Elle note que cela a conduit à un phénomène connu sous le nom de "location de condamnés", dans lequel des entreprises privées se voient accorder des contrats pour gérer et profiter des prisons. L'un des aspects les plus frappants du film est sa critique du mythe de la "guerre contre le crime". DuVernay soutient que ce récit, qui a émergé dans les années 1960 et 1970, a été utilisé pour justifier l'expansion du système pénitentiaire et l'escalade du maintien de l'ordre dans les communautés urbaines. Dans ce cadre, les décideurs politiques et les responsables de l'application des lois ont pu considérer les problèmes sociaux et économiques comme des questions de criminalité et de châtiment, plutôt que comme des problèmes de pauvreté, d'inégalité et d'accès aux ressources. DuVernay examine également le rôle des politiciens et des décideurs dans la perpétuation de l'incarcération de masse. Elle note que la décision de la Cour suprême des États-Unis de 1971 dans l'affaire Furman c. Géorgie, qui a statué que la peine de mort était inconstitutionnelle, a été utilisée comme justification pour imposer des peines plus sévères et étendre le système pénitentiaire. Pendant ce temps, les politiciens ont utilisé le langage du "contrôle de la criminalité" pour justifier des politiques qui touchent de manière disproportionnée les Afro-Américains et autres groupes marginalisés. Le film met également en évidence l'impact de l'incarcération de masse sur les familles et les communautés. De nombreux anciens détenus, y compris ceux qui ont été condamnés à la prison à vie sans libération conditionnelle pour des délits non violents, partagent leurs histoires de lutte et de résilience. DuVernay note que les répercussions de l'incarcération de masse peuvent être observées dans l'augmentation des taux de pauvreté infantile et de niveau de scolarité, ainsi que dans la détérioration des résultats en matière de santé et de l'espérance de vie des Afro-Américains. En fin de compte, Le 13e est une puissante mise en accusation d'un système qui a perpétué l'inégalité raciale et puni les pauvres pendant des siècles. Grâce à son récit qui donne à réfléchir et à ses recherches rigoureuses, le film de DuVernay offre une critique accablante du complexe industriel pénitentiaire et offre une vision pleine d'espoir d'une société plus équitable et juste. En explorant l'interaction complexe entre l'histoire, la politique et la culture, Le 13e encourage les spectateurs à réexaminer leurs hypothèses sur le rôle de l'incarcération dans l'Amérique moderne et à considérer les conséquences considérables d'un système qui n'a pas tenu les promesses d'égalité et de liberté. Regardez Le 13e pour une analyse approfondie du système de justice américain.

Critiques

Recommandations