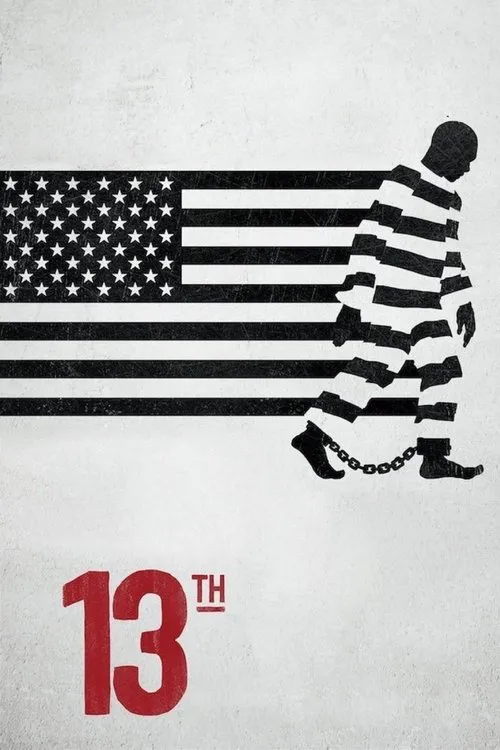

13th -憲法修正第13条-

あらすじ

エヴァ・デュヴァネイ監督が2016年に発表したドキュメンタリー映画『13th』は、奴隷制度、大量投獄、そして現代のアメリカにおける人種的不平等との関係を痛烈に考察しています。映画のタイトルは、1865年に批准され奴隷制度を廃止したアメリカ合衆国憲法修正第13条に由来します。しかし、この修正条項には犯罪で有罪判決を受けた者を投獄することを認める抜け穴があり、事実上、奴隷制度を新たな、より巧妙な形で維持しているのです。 デュヴァネイ監督の映画は、刑務所制度の歴史的ルーツを掘り下げ、南北戦争後の時代にその発展を遡ります。彼女は、奴隷解放宣言後、解放されたばかりの奴隷は、経済的・社会的流動性を著しく制限する分益小作制度とジム・クロウ法を乗り越えざるを得なかったと指摘しています。多くの人々が、治安維持の名のもとに、浮浪やうろつきなどの軽微な罪で逮捕・投獄されました。これは、刑務所産業複合体によるアフリカ系アメリカ人の広範な搾取につながりました。 この映画では、公民権活動家、弁護士、歴史家、元受刑者など、さまざまな専門家へのインタビューを収録しています。最も説得力のある部分の一つは、刑務所制度の人種差別的基盤を暴露することにキャリアを捧げてきた学者であり活動家であるアンジェラ・デイビス博士の活動を紹介するものです。デイビス博士は、大量投獄という概念は、アフリカ系アメリカ人が最低賃金で過酷な条件で働くことを強制された何世紀にもわたる奴隷労働の歴史に根ざしていると説明しています。 デュヴァネイ監督はまた、修正第13条のレンズを通して、奴隷制度と刑務所制度の関係を探求しています。1865年に批准されたこの修正条項は、犯罪に対する処罰としての場合を除き、奴隷制度を明確に禁止しています。デュヴァネイ監督は、犯罪に対する処罰としての場合を除き、奴隷制度を明確に禁止しています。デュヴァネイ監督は、この抜け穴が何百万人ものアフリカ系アメリカ人の投獄を正当化するために利用されており、多くが非暴力的な犯罪で長期刑に処せられていると主張しています。そして、それは犯罪者のリースにつながり、民間企業が刑務所の管理と利益を得る契約を与えられていると指摘しています。 この映画の最も印象的な側面の一つは、「犯罪との戦い」という神話に対する批判です。デュヴァネイ監督は、1960年代から70年代にかけて登場したこの物語は、刑務所制度の拡大と都市部における警察活動のエスカレートを正当化するために利用されたと主張しています。この枠組みの下で、政策立案者と法執行官は、社会経済問題を貧困、不平等、資源へのアクセスの問題としてではなく、犯罪と処罰の問題として捉えることができました。 デュヴァネイ監督はまた、政治家や政策立案者が大量投獄を永続させる役割についても検証しています。彼女は、1971年の米国最高裁判所のファーマン対ジョージア州の判決(死刑は違憲であると判決)が、より厳しい刑を科し、刑務所制度を拡大するための正当化として利用されたと指摘しています。一方、政治家は「犯罪抑制」という言葉を使って、アフリカ系アメリカ人やその他の疎外された人々への影響が不均衡に大きい政策を正当化してきました。 この映画はまた、大量投獄が家族や地域社会に与える影響を強調しています。非暴力的な犯罪で仮釈放なしの終身刑を宣告された人々を含む、多くの元受刑者が、苦闘と回復力の物語を語っています。デュヴァネイ監督は、アフリカ系アメリカ人の子供の貧困率と教育達成率の上昇、健康状態と平均寿命の低下に見られるように、大量投獄の波及効果が見られると指摘しています。 結局のところ、『13th』は、人種的不平等を永続させ、何世紀にもわたって貧しい人々を罰してきた制度に対する強力な告発です。その示唆に富む物語と厳密な調査を通して、デュヴァネイ監督の映画は、刑務所産業複合体に対する痛烈な批判を提供し、より公平で公正な社会への希望に満ちたビジョンを提供します。歴史、政策、文化の間の複雑な相互作用を探求することによって、『13th』は、現代のアメリカにおける投獄の役割についての仮定を見直し、平等と自由の約束を実現できなかったシステムの広範囲な結果を検討するよう視聴者に促します。

レビュー

おすすめ