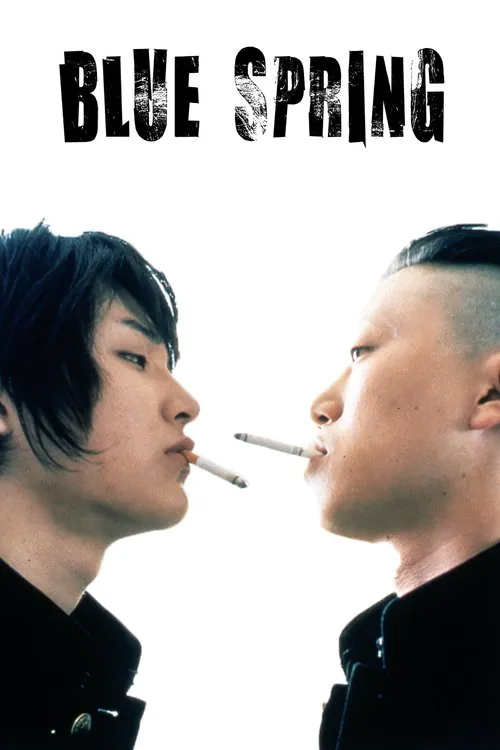

青い春

あらすじ

痛烈で示唆に富むドラマ「青い春」で、金田治監督は日本の高校のギャングの複雑で時に暗い世界を生き生きと描いています。暴力と憎しみに満ちたサイクルから抜け出したいと強く願う青年・九條は、学校のギャングシステムの中でリーダーの役割を担うことになります。この権力の地位は羨望の的であるはずだが、九條にとっては諸刃の剣となり、その過程で彼は閉じ込められ、無力感を感じてしまう。 物語が進むにつれて、九條のギャングはただの普通の生徒の集まりではないことが明らかになります。そこには厳しい規則と期待が伴う複雑な階層が存在するのです。九條の前任者たちは、暴力と恐怖の文化を作り上げ、すべてのメンバーはタフな外見を維持し、ギャングの行動規範を遵守することが期待されています。九條は、リーダーとしての役割を放棄したいという願望と、それに伴うプレッシャーと期待との調和に苦労します。 映画のタイトル「青い春 」は、青春の脆さと儚さを象徴するメタファーです。季節が移り変わり、冬から春へと変わるように、九條の世界もまた流動的であり、彼は自分の感情と欲求の複雑さを乗り越えていかなければなりません。彼のギャングの一員であるタフだが傷つきやすい少女たちを含む他のキャラクターとの関係は、彼の感情的な旅に深みとニュアンスを加えます。 九條と、特に親友であり相談相手である夏美との関係は、緊張と不確実性に満ちています。彼女たちは彼に惹かれながらも、彼の怒りや攻撃性を恐れており、それはタフなイメージを維持しなければならないというプレッシャーの結果です。一方、九條は彼女たちの脆弱性と感受性に惹かれますが、弱く見られることなく自分の感情を表現することに苦労します。九條が青春の複雑さと、成長に伴う相反する欲求に苦闘するため、この内的葛藤が映画の中心となっています。 映画全体を通して、九條は強い者が弱い者を食い物にし、暴力が恐れられ、賞賛される通貨である自分の世界の過酷な現実に向き合わざるを得なくなります。彼は自分に植え付けられた価値観や規範に疑問を持ち始め、権力への欲求よりも、つながりと人間理解への必要性に駆り立てられた、自分自身の道を切り開くようになります。 「青い春」の最も印象的な側面の一つは、日本の高校生活の複雑さの描写です。この映画は、ギャングや社会階層が日常の生活に浸透し、しばしば目に見えない一部となっている、国の教育システムの文化と社会力学に対するニュアンスに富んだ示唆に富む視点を提供しています。映画の細部へのこだわりとリアリズムへのこだわりは、この映画を本物で心を落ち着かせないものにします。まるで炎となって爆発しようとしているくすぶる残り火のようです。 結局のところ、「青い春」は成長することと、世界で自分の居場所を見つけることの苦闘についての映画です。九條の旅は、彼が青春の複雑さを乗り越え、自分自身のアイデンティティを確立することに伴う相反する欲求に苦闘する中で、痛烈で共感できるものです。その思慮深いキャラクター、ニュアンスのあるストーリー、示唆に富むテーマを通して、「青い春」は観客を感動させ、インスピレーションを与える、パワフルで忘れられない映画です。