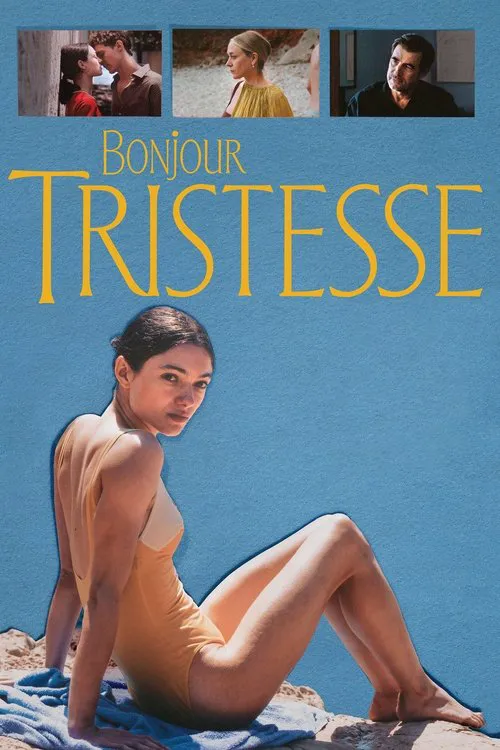

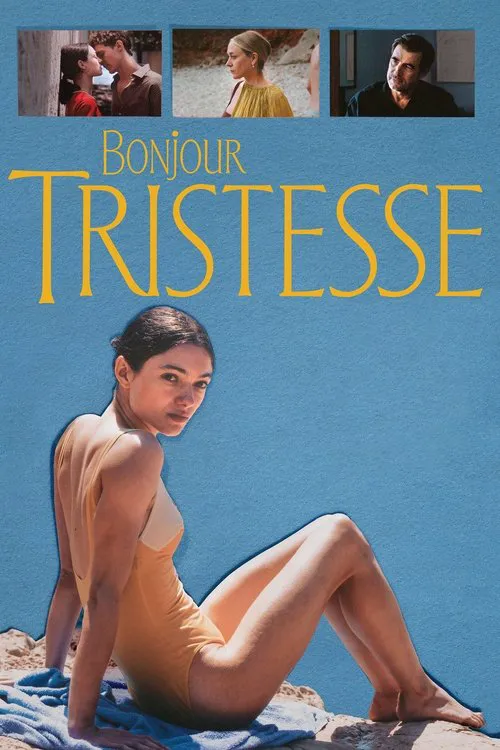

悲しみよこんにちは

あらすじ

オットー・プレミンジャー監督によるフランス・ニューウェーブの傑作映画『悲しみよこんにちは』は、10代の愛、反抗、そしてそこから生じる幻滅といった複雑さを探求する、痛烈で内省的なドラマである。フランスのリビエラの美しい景色を背景に、この映画は、著者がわずか18歳だった1954年に出版されたフランソワーズ・サガンのデビュー小説の思慮深い映画化である。 この映画は、自身のアイデンティティと欲望に苦悩する18歳の少女、セシル(フランス人女優、ジャンヌ・モローが演じる)を中心に展開する。セシルは、裕福で放埓な父親レイモン(デビッド・ニーブンが演じる)と、フランスのサントロペにある彼らの豪華な別荘で暮らしている。彼女の生活は、気ままな自由と安心感に満ちていたが、継母の親友であり、亡き母アンヌ(デボラ・カーが演じる)の元恋人でもあるエルザの登場によって崩される。 エルザは、ミステリアスな過去を持つ年上の洗練された女性であり、セシルを魅了すると同時に威圧する、洗練さと世慣れた雰囲気を醸し出している。エルザの存在が長引くにつれて、セシルは、若者の理想と情熱を体現する若い男性アントワーヌ(アラン・キュニーが演じる)への新たな愛と、独立と経験の魅力を表す複雑で謎めいたエルザの間で葛藤する。 セシルは、エルザに対する複雑な感情を抱きながら、父親やエリート社会の規範によって押し付けられた価値観や期待に疑問を抱き始める。エルザの助けを借りて、セシルは人生に対する新たな視点を得て、自分の恵まれた保護された生活が、かつて思っていたほど充実したものではないことに気づく。セシルとエルザの関係は、セシルの自己発見のきっかけとなり、彼女はアイデンティティ、忠誠心、そして最終的に彼女を定義する選択という概念に取り組む。 映画全体を通して、プレミンジャーは独特の映像スタイルを用い、フランスのリビエラの美しさと静けさ、そして主人公の内なる葛藤と感情の深さを捉えている。サム・リービットによる撮影は、物語に真実味を加え、登場人物の経験を強調するリアリズムと親密さの感覚を強調している。 『悲しみよこんにちは』の注目すべき点の1つは、複雑なテーマと人間関係、特に登場人物間の関係を探求していることである。セシル、エルザ、レイモンの間の力関係は、緊張、誤解、報われない愛に満ちている。特にエルザは、曖昧さを体現しており、彼女の過去と動機は謎に包まれており、彼女のキャラクターに謎めいた雰囲気を加えている。彼女とセシル、そしてアンヌとの関係は、家父長的な規範と期待を重んじる社会で女性がしなければならない選択と妥協のメタファーとして機能する。 物語が進むにつれて、セシルはますます複雑な感情の網に絡み取られ、過去の快適さと安心感と、未来の不確実さの間で葛藤する。最終的に、展開される悲劇的な出来事は、人生の脆弱さと短さを痛烈に思い起こさせ、個人が自身の欲望とアイデンティティを受け入れられない場合に生じる壊滅的な結果を強調する。 『悲しみよこんにちは』は、思春期の不安、社会的な期待の幻滅、そして大人への移行期の特徴であるアイデンティティの探求について考えさせられる探求である。魅惑的な演技、喚起的な撮影、そして複雑なテーマのニュアンスのある探求を通して、この映画は時代を超越した古典であり続け、人間の経験の複雑さと、若者の報われない情熱と反逆の永続的な力を垣間見ることができる。

レビュー

おすすめ