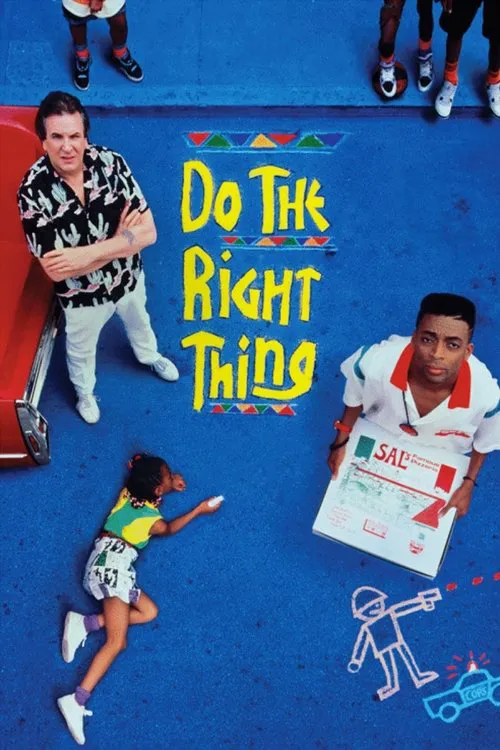

Do the Right Thing

あらすじ

1983年の猛暑の夏を舞台にした『Do the Right Thing』は、スパイク・リーが監督した、力強く、考えさせられる映画である。物語は、ブルックリンのベッドフォード・スタイベサント地区の中心部で繰り広げられ、そこは主にアフリカ系アメリカ人が住んでいる。物語の中心となるのは、イタリア人が経営するレストラン「サルズ・ピザ」で、地域社会の定番となっている店だ。地元の人々が集まり、交流し、物語を分かち合い、おいしいピザを食べる場所として、サルズは親しまれている。 映画は、ジャンカルロ・エスポジートが演じる、カリスマ性にあふれ、情熱的な若者、バギン・アウトというキャラクターを中心に展開する。バギン・アウトは、自分のコミュニティとの深いつながりを感じている、誇り高きアフリカ系アメリカ人である。彼は特に、サルズ・ピザの「名誉の壁」にイタリア人俳優しか飾られておらず、黒人俳優が一人もいないことに腹を立てている。彼の考えでは、サルがアフリカ系アメリカ人の貢献と存在を地域社会で認識していないことは、目に余る見落としである。 バギン・アウトの不満は明白であり、彼はサルの店で働く、のんびりとした機知に富んだ若者、ムーキー(スパイク・リー自身が演じる)に自分の懸念を打ち明ける。ムーキーは良心の声であり、バギン・アウトに問題をやめるように説得しようとするが、彼はそうすることができない。バギン・アウトの怒りと失望は沸騰し、サルにアフリカ系アメリカ人俳優を「名誉の壁」に追加するように要求する。 しかし、サルは頑固で誇り高いイタリア人であり、ピザ屋の伝統を変えたくないと思っている。彼は自分の「名誉の壁」をイタリア文化と故郷とのつながりを祝うものと見なしている。サルは、黒人俳優をフィーチャーしないことに何の問題もないと考えており、バギン・アウトの要求に対してますます敵意を抱くようになる。サルとバギン・アウトの間のやり取りが連鎖反応を引き起こし、2つのグループ間の緊張が高まり始める。 一日が過ぎるにつれて、近所の暑さはほとんど耐え難くなる。サルズ・ピザは人種間の緊張の焦点となり、アフリカ系アメリカ人の顧客はますます疎外され、軽蔑されていると感じるようになる。バギン・アウトは、ラジオ・ラヒーム(ビル・ナンが演じる)、ダ・メイヤー(オジー・デイビスが演じる)、シスター・ホーバート(ルビー・ディーが演じる)を含む彼の友人や知人を結集して、サルがアフリカ系アメリカ人俳優を「名誉の壁」に追加することを拒否したことに抗議する。 一方、ムーキーと彼の母親であるマザー・シスター(リタ・モレノが演じる)との関係、そして彼の友人であるディボ(ロジャー・グエンヴァー・スミスが演じる)とサニー(スラム・スチュワートが演じる)との関係は、コミュニティの人々の生活を垣間見ることができる。これらのキャラクターは多面的であり、映画に深みを加え、都市生活の複雑さを浮き彫りにしている。 2つのグループ間の対立は、一日が終わるにつれて沸点に達する。雰囲気はますます張り詰めていき、サルの怒りが爆発し、バギン・アウトの怒りが最高潮に達する。緊張は2つのグループ間の激しい衝突で最高潮に達し、悲劇的な結果をもたらす。 『Do the Right Thing』を通して、スパイク・リーは、都市アメリカにおける人種間の緊張の複雑さに光を当てる。この映画は、指を指したり、あるグループを善人または悪人としてレッテルを貼ったりすることではなく、人間関係の複雑さと、私たちが互いにどのように相互作用するかを理解することである。リーの演出は熟練しており、豊かなキャラクター、設定、テーマを織り交ぜて、力強く、考えさせられる映画を作り上げている。 この映画の人種政治の探求と都市アメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の経験は、公開から30年以上経った今日でも、依然として関連性がある。アイデンティティ、所属意識、コミュニティというテーマは時代を超越しており、観客に共鳴し続けている。『Do the Right Thing』は、視聴者に自身の偏見や先入観に立ち向かい、他者への共感と理解を促す、画期的な映画である。

レビュー

おすすめ