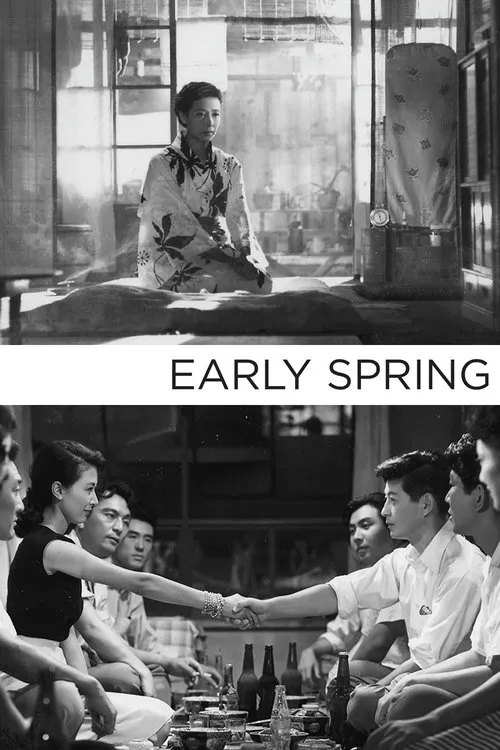

早春

あらすじ

『早春』は、石子忠の同名小説を原作とし、小津安二郎が脚本・監督を務めた1956年の日本映画。この映画は、終戦後の日本の社会的期待と慣習によって隠された、倦怠感を抱くサラリーマンとその妻が、結婚のありふれた側面に迷い込みながら送る人生を描いている。 この映画は、大阪に本社を置く東宝鉄道会社に勤務する東京の若いサラリーマン、若宮正一(池部良)と結婚している、美しく知的な女性、紀子(原節子、後に杉村春子)を中心に展開する。紀子は夫を深く愛しているが、正一が常に家を空けているため、二人の結婚生活は退屈で愛情のないものになっている。 正一の仕事は頻繁な出張を必要とし、紀子は東京で長い間一人で過ごすことになる。彼女はほとんどの日を暇を持て余し、孤独に過ごし、唯一の話し相手は旧来の親戚や隣人である。彼らの会話は表面的で満たされず、真正な感情的なつながりや親密さに欠けている。 物語が進むにつれて、紀子は現実とのつながりを失い始め、情熱のない結婚生活に囚われていると感じる。彼女のロマンスと愛への欲求は、正一からの沈黙と無関心によって満たされず、顧みられることもない。一方、彼女らの友人や親戚は、表面的な人間関係や社会階層の世界に夢中で、彼女らの苦悩には無頓着なようにみえる。 正一のコミュニケーション不足と感情表現の欠如は、紀子に他の場所に慰めを求めることを強いる。彼女は年上の男性、守屋庄司(俳優:笠智衆)と不倫を始め、彼は彼女をロマンチックな田舎への旅行に連れて行く。紀子と庄司のつかの間ではあるが激しいロマンスは、彼女に喜びと興奮をもたらすが、それは結局のところつかの間のものであり、はかないものにすぎない。 この映画はまた、他の東京のカップルの生活を探求し、彼らの関係における苦悩と幻滅を際立たせている。小津は、伝統的な結婚の制約から都市生活の単調さまで、これらのカップルの生活を形作る社会的プレッシャーをさりげなく描写している。これらの寸描を通して、小津は戦後の日本の息苦しい慣習を批判している。そこでは、個人の自由と感情表現は、社会の安定と順応のために犠牲にされていた。 映画全体を通して、小津独特の視覚スタイルは、長く静的なテイクとミニマリスト的なストーリーテリングへのアプローチに明らかである。カメラワークは邪魔にならず、観察的であり、紀子の内省の静かな瞬間と正一の無関心を捉える。ミザンセーヌも注目に値し、登場人物の内的世界に焦点が当てられ、家の息苦しい雰囲気と都市生活の疎外感を際立たせている。 『早春』は、戦後の日本の幻滅を明らかにする、痛烈で考えさせられるドラマである。小津の、冷え切った結婚生活と社会的期待の結果のニュアンスに富んだ描写は、愛、親密さ、人間関係の本質についての疑問を提起する。映画文学の作品として、『早春』は、人間の条件の深く感動的で忘れがたい探求であり続け、紀子の悲劇的で最終的には運命づけられた運命を定義する静かな絶望と憧れを反響させる。 この映画は最終的に、個人の欲求と社会的期待の間の緊張、そして戦後日本の伝統的な結婚の制約についての考察である。小津の卓越した演出とキャストの演技は、物語に深みと複雑さをもたらし、日常の人々の心の葛藤を鮮烈かつ痛切に描き出している。