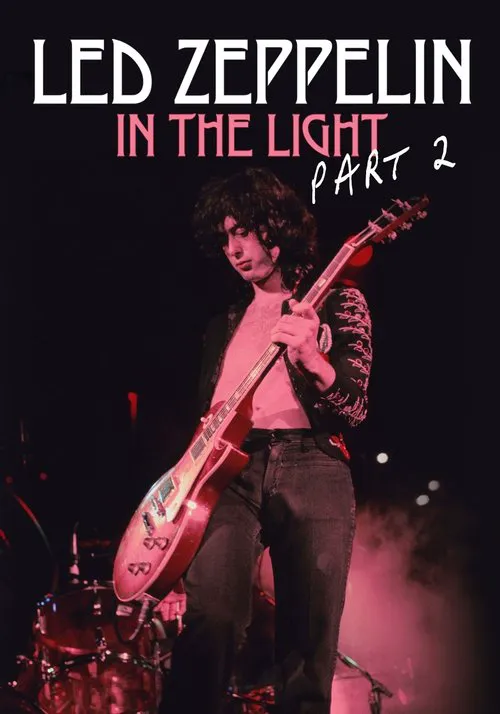

Led Zeppelin: In the Light Part 2

あらすじ

Led Zeppelin: In the Light Part 2は、象徴的な英国のロックバンド、レッド・ツェッペリンの豊かな音楽的遺産を掘り下げる、今後のドキュメンタリー映画です。第1弾の成功を受けて、この映画はバンドの音楽、ステージでの存在感、そして彼らのレコーディング作品を形作った数多くの影響を詳細に検証します。業界関係者、音楽学者、ファンへの親密なインタビューを通して、このドキュメンタリーは、レッド・ツェッペリンの芸術性の進化と、音楽界への永続的な影響に関する独自の視点を提供します。 この映画の重要な側面の一つは、バンドのステージでの存在感の探求です。これは常にレッド・ツェッペリンのライブパフォーマンスを定義する特徴でした。イギリスでの初期の頃から、1977年の北米ツアーで行われた象徴的なコンサートまで、このドキュメンタリーは、ステージ上でのバンドの電撃的なエネルギーと化学反応を紹介します。1971年にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われたコンサートなど、最も記憶に残るパフォーマンスの映像を通して、この映画は、クラシックロックの全盛期に視聴者をタイムスリップさせるスリリングな視覚体験を提供します。 彼らのライブパフォーマンスに加えて、このドキュメンタリーは、レッド・ツェッペリンの画期的なスタジオ録音に焦点を当てています。1969年にリリースされたデビューアルバムの詳細な検証を通して、この映画は、バンドがブルース、フォーク、ハードロックの影響を融合させて、世界中の観客を魅了する独特なサウンドをどのように作り上げたかを示しています。このドキュメンタリーはまた、レッド・ツェッペリンII、レッド・ツェッペリンIII、聖なる館、そしてフィジカル・グラフィティを含む、バンドのその後のアルバムを探求します。これらのアルバムは、史上最高のロックアルバムのいくつかとして広く認識されています。バンドの音楽的進化とレコーディングの背後にある創造的なプロセスを分析することで、この映画は、レッド・ツェッペリンが音楽業界に与えた永続的な影響に貢献した要因を明らかにします。 このドキュメンタリーは、バンドの影響と創造的なコラボレーションに重点を置いています。レッド・ツェッペリンの音楽は、アメリカのルーツミュージックのブルースやフォークから、ヨーロッパのクラシック音楽やフォーク音楽まで、幅広い音楽的伝統に影響を受けていました。この映画は、マディ・ウォーターズ、ロバート・ジョンソン、ボブ・ディランなどのアーティストがバンドの音楽に与えた大きな影響、そしてヤードバーズでのジミー・ペイジの仕事や、彼のギター演奏へのクラシック音楽の影響など、他のミュージシャンとの関係を探ります。 映画全体を通して、音楽業界のインサイダーや専門家が、レッド・ツェッペリンの作品に対する批判的なレビューを提供します。彼らは、バンドの革新と創造的なリスク、例えば、実験的な録音技術の使用や、クラシック楽器や音楽要素を彼らの歌に取り入れたことなどを検証します。ローリング・ストーンのデイブ・マーシュやニューヨーク・タイムズのロバート・クリストガウのような批評家は、バンドが音楽界に与えた影響、そして彼らの音楽が新しい世代のアーティストやファンを刺激し続けていることについて、彼らの考えを共有します。 このドキュメンタリーの強みの一つは、包括性と、レッド・ツェッペリンの遺産の複雑さに取り組む意欲です。長年にわたってバンドを取り巻いてきた論争や批判を避けるのではなく、この映画はこれらの問題に正面から向き合います。このドキュメンタリーは、メンバー間の関係や彼らが直面した個人的な葛藤など、バンド内の緊張を探ります。スタジオやステージでのバンドの珍しい親密な映像を通して、この映画は、ミュージシャンとして、そして個人としてのレッド・ツェッペリンの経験のニュアンスに富んだ多面的な肖像を提供します。 レッド・ツェッペリンの音楽、ステージでの存在感、そして創造的な影響の探求を通して、このドキュメンタリーは、ロック音楽の永続的な魅力についての洞察を提供します。バンドの芸術性と音楽業界への影響を検証することで、この映画は、時間と文化を超越する音楽の力に関する独自の視点を提供します。レッド・ツェッペリンのファンにとって、このドキュメンタリーは必見であり、バンドの遺産の詳細で魅力的な探求を提供します。音楽愛好家や業界の専門家にとって、この映画は、ロック音楽の歴史と進化に関する豊富な情報と洞察を提供します。バンドへの精通度に関係なく、Led Zeppelin: In the Light Part 2の視聴者は、ロック音楽の世界に没頭し、レッド・ツェッペリンの音楽は、バンドの芸術性と創造的な才能に対する時代を超越した忘れられない証であり続けるでしょう。