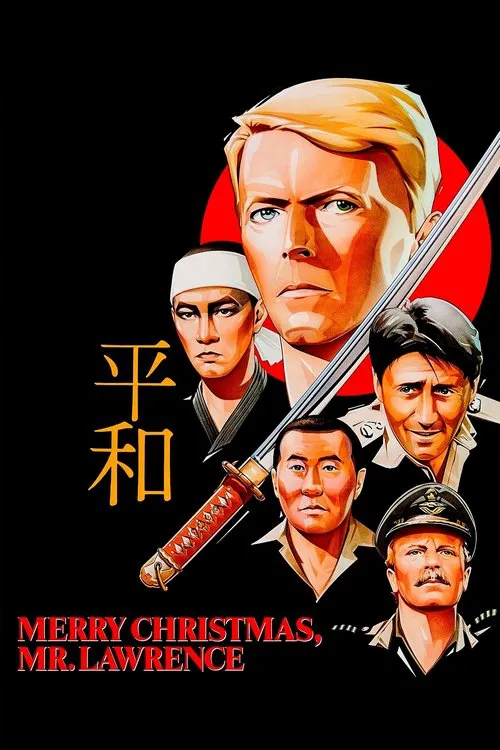

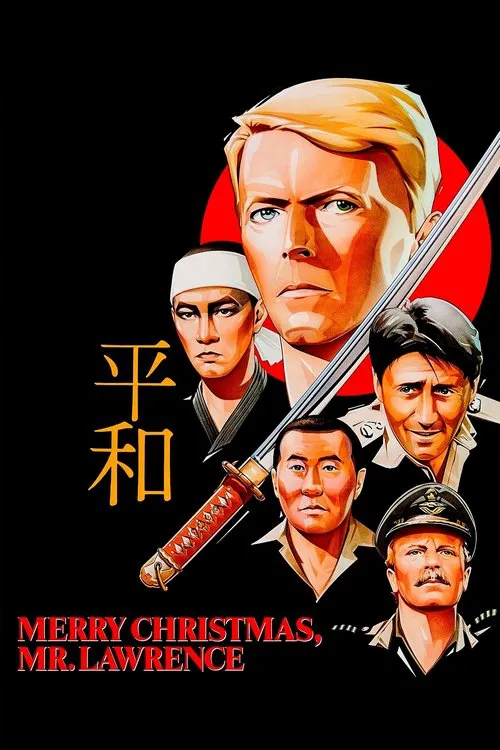

戦場のメリークリスマス

あらすじ

第二次世界大戦中、インドネシアのジャワ島の豊かな熱帯の風景は、痛烈で考えさせられるドラマ「戦場のメリークリスマス」の舞台となる。大島渚監督の本作は、誇り高き決意の固い戦争捕虜である英国軍のジャック・セリアズ少佐と、悪名高い捕虜収容所を統治する厳格で規律正しい日本の将校、ヨノイ大尉との間で繰り広げられる、波乱に満ちた猫とネズミのゲームを描いている。 1942年にセリアズ少佐が収容所に到着すると、彼は高度に構造化され、軍国主義的な社会の真っ只中にいることに気づく。そこでは、あらゆる動きが振り付けされ、あらゆる行動が事前に決定されている。囚人たちは、彼らの精神を打ち砕き、彼らのアイデンティティを消し去るように設計された、過酷な労働、肉体的苦痛、そして心理的操作の過酷なレジメンにさらされる。しかし、そのような逆境に直面しても、セリアズ少佐は屈することを拒否し、彼の反抗は他の囚人たちにとって希望の光となる。 しかし、日本の陸軍の厳格な規律と伝統の順守という原則を具体化しているのは、ヨノイ大尉である。名誉と義務の男である彼は、自らの役割を日本文化と慣習の守護者とみなし、武士道の掟を揺るぎない献身をもって遵守する。一見揺るぎない外見にもかかわらず、ヨノイは複雑で多面的な性格の持ち主であり、深い責任感と、単なる部外者である囚人とのつながりへの憧れに突き動かされている。 物語が展開するにつれて、二人の主人公の対決の舞台が整う。それぞれが大きく異なる世界観と人間関係へのアプローチを代表している。西洋の教育を受け、合理的な世界観を持つセリアズ少佐は、収容所を抑圧と残虐行為の象徴とみなし、あらゆる機会に捕虜に抵抗し、反抗することを決意している。一方、ヨノイは収容所を日本の社会の縮図とみなし、そこでは規律と秩序が最も重要である。 この映画の最も興味深い側面の一つは、ヨノイとローレンスの間の複雑な力関係の探求である。ローレンスは、長年かけて日本語と日本文化を習得した英国軍の大佐である。ローレンスの専門知識は、ヨノイの西洋世界に対する好奇心の導管として機能し、二人が知的な冗談や哲学的な議論を行う機会を生み出す。彼らの会話を通して、私たちは彼らの文化間の対立を駆り立てる根本的な緊張を垣間見ることができる。 ヨノイとローレンスの関係が深まるにつれて、私たちはヨノイ大尉の人間的な側面を垣間見ることができる。それは、興味をそそると同時に痛烈でもある。彼のストイックな態度には、戦争の道徳的な複雑さと、軍人としての責任の重さに苦闘している男がいる。囚人としての役割に安住し、自身の意見や感情を自由に表現できるローレンスとは対照的に、ヨノイはプロトコルと慣習の世界に囚われており、あらゆる行動が精査され、判断される。 残忍で単純なハラ軍曹を含む助演キャストは、ナラティブに緊張感を加え、ハラの行動はますます不安定になり、サディスティックになる。彼の役割は、戦争の恐怖と、暴力と残虐行為が人間性を奪う影響を強く想起させるものとなる。 物語が暗い結末に向かって進むにつれて、セリアズ少佐とヨノイの間の猫とネズミのゲームは最高潮に達する。一連の緊迫した感情的な対立の中で、二人の男は意志の戦いを繰り広げ、それぞれが人間の忍耐力の限界まで相手を追い詰める。 最終的に、この文化とイデオロギーの衝突の結果は悲劇的なものである。二つの世界の対立が和解不可能であることが証明されるからである。この映画の痛烈なエンディングは、戦争の無益さと人間の争いの壊滅的な結末に対する力強い批評となる。ヨノイの言葉を借りれば、「メリークリスマス」の本当の意味は、喜びと祝いではなく、共有された人間性と慈悲である。それはタイムリーで普遍的な教訓である。 人間関係の複雑さと戦争の壊滅的な結末をニュアンス豊かに描いた「戦場のメリークリスマス」は、クレジットが終わった後も長く心に残る、力強く示唆に富むドラマである。文化、伝統、イデオロギー間の緊張の探求は、初めて公開された当時と同様に今日でも重要であり続け、思いやりと共感の永続的な力を強く想起させるものとなっている。

レビュー

おすすめ