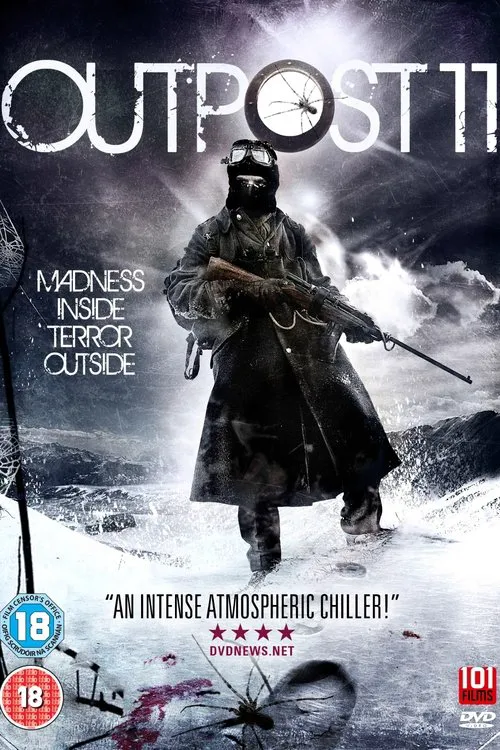

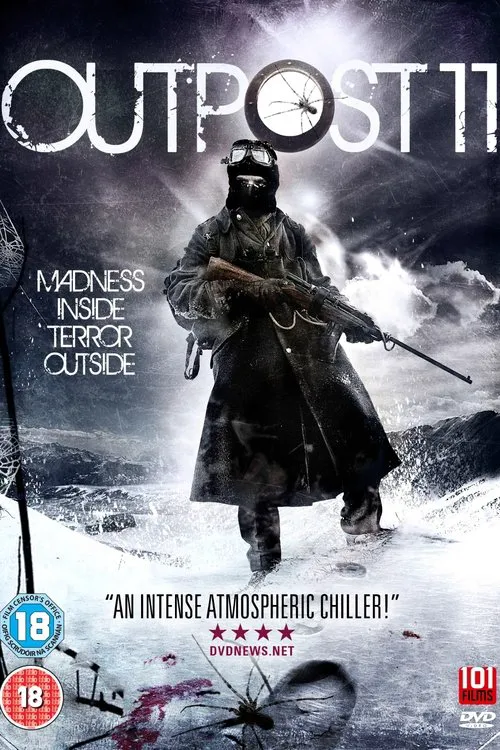

アウトポスト11

あらすじ

蒸気機関が至高の力を誇り、シューという音を立てるパイプとゼンマイ仕掛けの機械音が充満する世界で、アウトポスト11は、人類の絶え間ない進歩の証として存在する。北極圏の凍てつく広大な大地に深く根を下ろしたこの遠隔監視所は、侵略や敵意の兆候がないか、過酷な風景を監視する任務を負っている。アルバート、メイソン、グラハムの3人の兵士にとって、この孤立した任務は、忍耐力を試される過酷な試練であり、人間の正気の限界まで追い詰められる試練となる。 監視所自体は、狭い廊下と間に合わせの居住区が迷路のように入り組んだ複合施設であり、その壁には、過ぎ去った時代のありふれた快適さ、つまり、アンティークラジオ、ちらつくロウソク、そして凍てつく荒野に生息する生物の檻に入れられた標本などが飾られている。3人が監視所の機械の手入れ、物資の調達、過去の物語を語り合うなど、任務をこなしていくうちに、押しつぶすような広大な氷の中に忘れ去られ、警告を発していた何かに対する不安感が募っていく。 それは、警告灯が点滅するまで。 最初、他の2人はアルバートのいたずらだと思ったが、その光がより明るく点滅し、凍てつく夜を悪意のある眼のように照らし出すにつれ、彼らの状況の現実味が帯びてくる。何か、あるいは誰かがやってくるのだ。 3人は神経質な視線を交わし、その顔はランタンの冷たい光に照らされる。彼らはこれまでに、仲間の兵士からささやくように語られる物語を耳にしたことがある。忍び寄る恐怖、忍び寄る影、そして人里離れた場所で人を蝕む狂気。警告灯が強まるにつれ、パニックが大きくなっていく。 この監視所の防御は、やってくるものに対して脆弱だ。兵士たちはライフルと格闘訓練を受けているが、最大の敵は孤立そのものだ。厳しい気候、息苦しいほどの孤独、そしてこの見捨てられた監視所の担当者に伴う重責。これらはすべて、彼らの決意を弱め、現実への執着を蝕むために共謀する要素だ。 時が刻々と過ぎていくにつれ、兵士たちは自分たちが作り出した実存的な恐怖に直面する。彼らは、自分たちの最悪の恐怖が現実のものとなったことを悟る。そこにいる何かが、彼らに向かってくるのだ。しかし、それはいったい何なのか?怪物か、生き物か、それとももっと陰湿なものなのか? 夜は深まり、それに伴い、監視所の壁が3人に迫ってくるように感じる。彼らは身を寄せ合い、神経をすり減らし、感覚を研ぎ澄ませ、来るべき時を待つ。凍てつく夜の中から、足音、かすれた呼吸、そして騒がしい動きが聞こえてくる。それは、未知のものの到来を告げる、身の毛もよだつ交響曲だ。 恐怖が降りかかるにつれ、兵士たちは自分自身の心の奥底にある暗い場所に立ち向かわざるを得なくなる。アルバートは警告灯に取り憑かれ、狂気にとらわれ、メイソンの現実への執着は薄れ始め、グラハムのストイックさは監視所の恐怖の重みに崩れ去る。監視所の隅々にまで染み渡る忍び寄る恐怖は、それぞれの男の正気を試し、現実と狂気の境界線は果てしない深淵へと曖昧になる。 そして、そこには生き物がいる。 巨大で悪夢のような北極グモが、壁や床を横切り、そのねじれた姿は生と死の境界線を曖昧にする。これらの忌まわしきものは成長し、変化しているように見え、悪性の染みのように監視所に影響を広げる。彼らは気まぐれに現れたり消えたりし、氷と雪の跡を残していく。彼らの存在は、監視所の孤立と脆弱性を不気味に思い出させる。 アウトポスト11は恐怖の館と化し、住人を丸ごと飲み込もうとする閉所恐怖症的な悪夢のようだ。3人は崩壊の瀬戸際に立たされ、自分自身の心の暗い隅と、人間の忍耐力の限界に立ち向かわざるを得なくなる。 現実と狂気の境界線が曖昧な、この荒涼とした蒸気機関の世界において、アウトポスト11は、人類の生存能力、そして絶望に対する能力の証として存在する。

レビュー

おすすめ