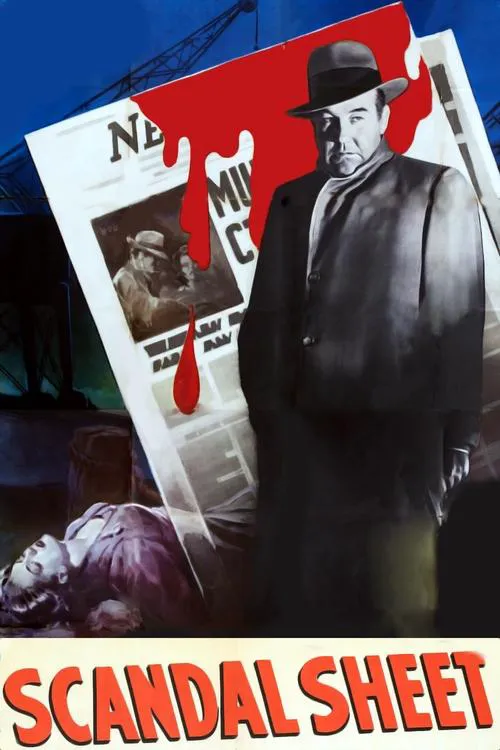

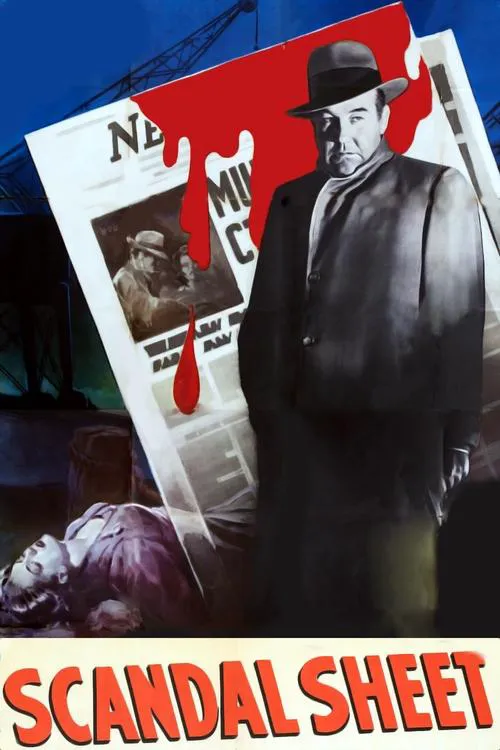

スキャンダル・シート

あらすじ

1959年のアメリカ映画史劇「スキャンダル・シート」は、当時の犯罪スリラーに斬新で心を奪われるひねりを加えた作品です。ジョン・K・ベネットの小説を原作とし、事実に娯楽的価値がぶつかり合う扇情的な世界における道徳、罪悪感、責任といったテーマを掘り下げています。 ニューヨークを拠点とするタブロイド紙「スキャンダル・シート」の編集長であるデビッド・サムナー(スチュワート・グレンジャー)は、見出しのためには手段を選ばないやり方で知られています。スキャンダルを暴き、有名人の私生活を暴くために怪しげなテクニックを使い、街のジャーナリズム界で悪名を博しています。しかし、その無反省な態度の裏には、自身の悪行に対する長年の罪悪感に苛まれる、より複雑な人間性が隠されています。 そのような状況下、非常に悪質で扇情的な殺人事件が発生します。若い女性との激しい口論の末、サムナーはついに自制心を失い、彼女の命を奪ってしまうのです。自分の行動の結果に直面するよりも、長年培ってきたジャーナリスティックなテクニックを駆使して、スポットライトをそらし、事件を部下の記者であるジョン・ノータリー(ジョン・デレク)に任せます。 ジョン・デレクが演じるノータリーは、ジャーナリズムに対するサムナーのシニカルなアプローチとは対照的な、野心的な若いジャーナリストです。業界に足を踏み入れたばかりの彼は、理想主義に燃え、真実を明らかにしたいという真摯な気持ちを持っています。サムナーは彼の潜在能力を認め、ノータリーに殺人事件の取材を命じますが、その決定の裏にはもっと邪悪な意図があります。ノータリーは、恐ろしいことに、サムナーが単なる事件に関与する編集長ではなく、犯罪の背後にいる第一容疑者でもあることに気づくのです。 サムナーはノータリーに謎を解くように指示します。そうすることで、ノータリーは上司が罪を隠蔽するために仕組んだ巧妙な策略の一部と化してしまうのです。事態はエスカレートし、ノータリーの物語に対する最初の熱意は、職業の暗い側面と、彼の指導者となった人物に直面するにつれて、徐々に不安へと変わります。増大する不安にもかかわらず調査を余儀なくされたノータリーの報道スキルは、真実の探求と、雇用主のキャリアを特徴づけてきた不正な慣行へのより深い理解と絡み合っていくのです。 調査が進むにつれて、ノータリーはサムナーの手口にますます幻滅を感じますが、上司が犯罪との明らかなつながりを持っていることを報告することができません。代わりに、真犯人ではなく、殺人事件を取り巻く状況に焦点を当てた物語を追求することを選択します。これにより、ノータリーは謎に深く入り込み、真実を報道する義務と上司への忠誠心の間で葛藤することになります。 映画全体を通して、脚本家のジョン・K・ベネットは、扇情的なジャーナリズムと責任ある報道の間の曖昧な境界線を強調しています。ノータリーの真実を求める姿勢は、メディア、特にタブーの部門で働く人々が直面する複雑さを浮き彫りにし、そこでは注目を集めることの追求が事実の重要性を覆い隠す可能性があります。サムナーの人柄は、業界の暗い側面、つまり操作と搾取の傾向を象徴しています。彼のやり方は、ジャーナリズムを、社会に影響を与える実際の問題を暴露するためのプラットフォームではなく、娯楽のためのツールに変えてしまいました。 対照的に、ノータリーは、一般大衆に正確な情報を提供する必要性と、魅力的な見出しの必要性のバランスを取る、より理想主義的なジャーナリズムのアプローチを表しています。この理想主義と皮肉の対比が物語の中の緊張感を煽り、ジャーナリストは、語る物語に対して責任を負う必要性を強調しています。 「スキャンダル・シート」は、真実と娯楽が衝突し、真実を暴こうとする者が事実とフィクションの曖昧な境界線をナビゲートしなければならない、ジャーナリズムの暗い側面をスリリングかつ示唆に富む形で描いています。フィル・カールソンが監督を務めたこの映画は、それぞれのキャラクターの本質を完璧に捉えたキャストで、見事に物語を映像化しています。ジョン・デレクによるジョン・ノータリーの描写は、特に、自身の理想主義と業界の厳しい現実との折り合いをつけようと奮闘する若いジャーナリストのニュアンスに富んだ描写が見事です。ジャーナリズムの世界に関連するテーマを探求することで、「スキャンダル・シート」は今日でもその関連性を維持しており、真実の報道の重要性と扇情主義の結果を強く想起させるものとなっています。

レビュー

おすすめ