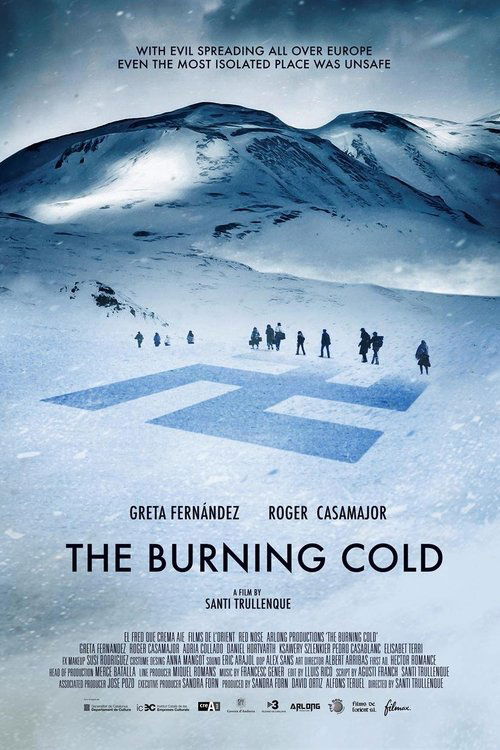

燃えるような寒さ

あらすじ

1943年の冬、ピレネー山脈に抱かれた小国アンドラでは、地元住民に不安感が漂っていた。近くの戦争は彼らの関心事ではなく、生き残ることこそが重要だった。若い夫婦であるアントニオとサラは、初めての子供の誕生を心待ちにして、喜びに満ち溢れていた。平穏な生活が乱されるとは夢にも思わず、新しい家族を迎える準備に日々追われていた。 最初の兆候は、ナチスの迫害から逃れてきたユダヤ人家族、レビン一家の到着とともに現れた。一家の絶望と恐怖は痛いほど伝わり、地元住民はその状況を理解しようと苦心した。時代が止まっているかのような隔絶された山あいの谷では、戦争という概念はほとんどの人が理解できない抽象的なものだった。彼らの世界の現実は、農業、家族、そして祖先が戦った遠い戦争のかすかな記憶を中心に回っていた。 レビン一家が小さなコミュニティに定住するにつれて、期待感は不安に変わっていった。疑念と恐怖が、木の扉の隙間から入り込む冷たい風のように忍び寄ってきた。静かに決意を固めていたサラは、とりわけ落ち着かなかった。現実主義者のアントニオは、用心するように促し、ほとんどの友人や村人もそれに倣った。しかし、サラは道徳的な葛藤に心を痛めながら、良心と静かに格闘していた。 レビン一家を含め、地元住民が気づいていなかったのは、彼らの穏やかなコミュニティの表面のすぐ下に、暗い過去が隠されていたことだった。何十年もかけて蓄積された埋もれた秘密が、逃亡してきたユダヤ人の到着とともに表面化しようとしていた。たとえば、アントニオの父方の家系は、古い貴族とのつながりがあり、表向きはユダヤ文化の重要性を最も尊重していたスペインのブルボン王室に忠誠を誓っていた。 サラがレビン一家の予測不可能な旅によってもたらされた課題に取り組むにつれて、彼女にかかる心理的な負担が表面化し始めた。彼女のためらいは、新しい人々と、彼女のアイデンティティの一部(彼女の赤ちゃん)を奪おうとしている人々に対する、入り混じった不安感から生じていた。特にすでに恐怖に満ちた環境においては、コミュニティ全体を一つの思い込みに帰することは、彼女にとってはるかに容易だった。 サラの懸念は、最終的にはサラの家族を中心とした深い不安へとつながった。その不安とは、第3帝国とわずかに残されたものとのコミュニティのつながり、そしてユダヤ人難民を受け入れるための全面的に見えるアプローチという、日常的な議論ではあまり見られない問題であった。地元住民と逃げてきたユダヤ人との間で緊張が高まり続ける中、サラの危うい均衡は崩壊点に達し、それとともに、不可逆的な理解の波が押し寄せる。サラは、これまでずっと知ってきたことと、本質的に正しいと信じていることの間で選択を迫られるのだ。 ピレネー山脈における「燃えるような寒さ」は、気象条件を直接指しているわけではなかった。しかし、氷点下の気温は、あたかも巨大な重石のように容赦なくのしかかっていた。むしろ、それはアンドラの人々の魂の中にある信念の葛藤を象徴していた。彼らの小さな社会の中で、派閥が形成され始め、レビン一家に同情する人々が、ひっそりと現れ始めた。この感情的な行き詰まりは、コミュニティの慢性的な不安、そしてサラの内部の苦しみ(彼女は自分の出生地と家族の純粋さを疑い始め、彼女のアイデンティティそのものを脅かすようになった)を和らげることはほとんどなかった。 雪が小道を覆い、日照時間がわずか数時間に短縮され、未解決の冬の悪臭が漂う、隔離された夜が無限に続く中、サラは岐路に立っていた。混乱の中で道に迷い、不安になりながらも、疲れ果てた彼女にとって、従来の知恵や地元の価値観に反して、サラが思いやりと反抗を受け入れるという運命的な一歩を踏み出すのか、それとも、彼女が大切にしてきたすべてのものが、秘密裏に冷たくて堅い土の上に横たわるのかを決めるのは、氷点下のこれらの最後の数日だった。

レビュー

おすすめ