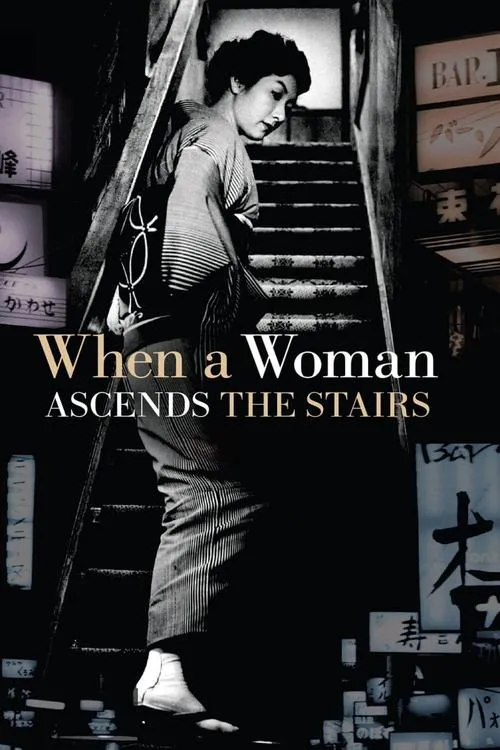

女が階段を上る時

あらすじ

成瀬巳喜男監督の痛切な映画『女が階段を上る時』は、1950年代の日本を舞台に、社会的な役割と個人的なアイデンティティの複雑さを乗り越えようとするホステス、敬子の人生を描いている。周囲から「ママ」と親しみを込めて呼ばれる敬子が、東京の高級地区、銀座でのシングルマザー、未亡人、そしてホステスとしての経験を率直に語り、観客を彼女の物語へといざなう。 物語が進むにつれて、敬子の人生は虚飾と現実の微妙なバランスの上に成り立っていることが明らかになる。絶え間ない笑顔を貼り付け、彼女はしばしば独自の秘密と悪徳を抱える上流階級の常連客の世界を巧みに航行する。映画は、敬子が自分のクライアントを引きつけ、維持するために、無頓着で、ほとんどマゾヒスティックな雰囲気を醸し出さなければならないという、敬子の状況の残酷な皮肉を明らかににする。彼女の本当の感情は水面下でくすぶっているのだ。 敬子の行動を突き動かす主な懸念事項の1つは、経済的安定へのニーズである。家族の唯一の稼ぎ手として、彼女は出費が収入をはるかに超える場合でも、生活費を稼ぐためにたゆまぬ努力をしなければならない。彼女の富を当てにする母親と弟は、プレッシャーを増大させ、敬子が自分の人生をコントロールしているという感覚を維持することをますます困難にしている。 さらに、独身女性としての敬子に課せられた社会的期待は容赦ない。年齢が追いつくにつれて、彼女は時の重みと、利用できる機会の限られていることを感じ始める。かつて男性優位社会で貴重な資産であった彼女の体は、ゆっくりとその魅力を失いつつあり、その結果は広範囲に及ぶ。美しさの喪失が、稼ぐ潜在力の低下と相まって、敬子を閉じ込められ、彼女の状況に幻滅を感じさせる。 映画全体を通して、成瀬巳喜男は映画撮影技術を巧みに駆使して、敬子が直面する感情的な葛藤を強調し、憂鬱な感覚を呼び起こす。簡潔でエレガントな構成で、映画のビジュアルは敬子の存在の脆弱さを痛烈に思い出させるものとして機能する。成瀬の意図的なペース配分もまた、物語の感情的な共鳴に大きく貢献し、観客が敬子の絶望の深さを吸収することを可能にする。 物語が進むにつれて、視聴者は敬子の内なる世界を垣間見ることができ、「ホステス」のステレオタイプな描写に反する多面的な人格を明らかにする。陽気なエンターテイナーの仮面の奥には、彼女を取り巻く社会的圧力にもかかわらず、自己価値を維持しようと奮闘する複雑で傷つきやすい個人がいる。 敬子は彼女の物語を通して、伝統と社会規範の制約に縛られ、無名のまま苦労した彼女のような無数の女性たちの生活に光を当てている。彼女の物語は、歴史を通して計り知れない苦難に耐え、「立派な」生活の幻想を維持するために彼らの願望を犠牲にしてきた女性たちの回復力の証として役立つ。 第二次世界大戦後の日本の文脈において、『女が階段を上る時』は、この変革期における女性の社会的役割と期待の変化を力強く探求した作品である。この映画は、社会の周辺で生活し、家族を支えるためにたゆまぬ努力をしながら、貧困、孤独、疎外の絶え間ない脅威に立ち向かった人々の厳しい現実を浮き彫りにしている。 最終的に、この映画は家父長制的な規範と社会的期待によって定義された世界における女性の自律性と自己発見のための闘いを痛切に描いている。敬子が環境の制約を乗り越えようとする中で、『女が階段を上る時』は歴史の中で忘れ去られ、無視され、沈黙させられてきた女性たちへの力強い哀歌となる。

レビュー

おすすめ