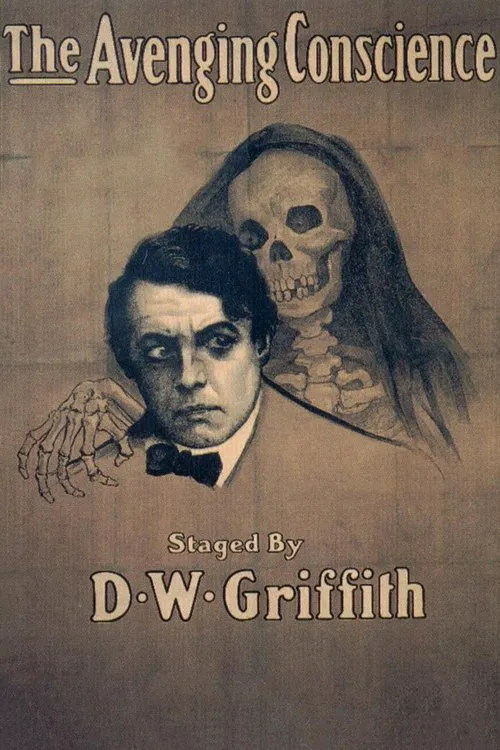

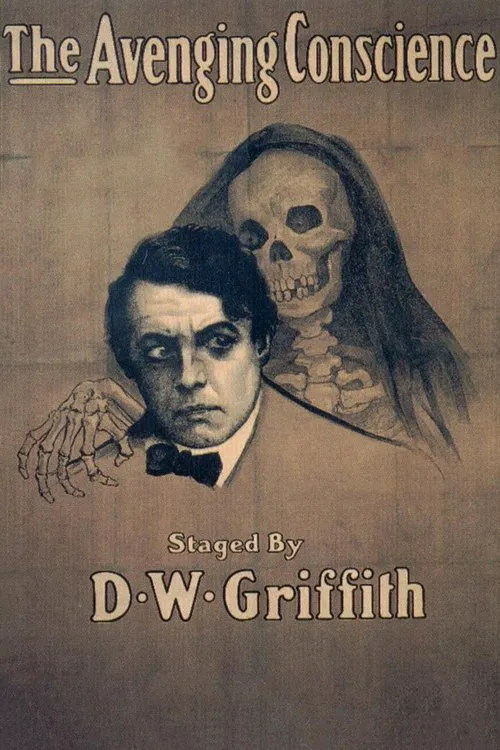

報復する良心

あらすじ

『報復する良心』は、ロベルト・ヴィーネとパウル・ヴェゲナーが監督した1914年の無声ドイツドラマ映画である。1892年の短編小説「モールテ・ダルクール」を原作とし、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの1865年の短編小説「Erlkönig」(鬼王)と、リチャード・カーク(アンブローズ・ビアスとして執筆)の1870年の物語「報復する良心」、そしてゲーテによる1868年の「鬼王」も大まかに原作としている。 この映画は、専制的な叔父の姪への愛を邪魔された後、家族内の陰謀に巻き込まれる若い主人公を描いている。叔父の干渉に対処する方法を思案するにつれて、若者の考えは暗くなり始め、彼は生涯の愛から引き離されようとしている。時が経つにつれて、若者はますます欲望に取り憑かれ、やがて殺人は自然で必要な悪であると確信するようになる。 歪んだ道徳観に突き動かされた若者は、計画を実行に移し、叔父を殺害する。殺害後、彼は遺体を処理するが、真の恐怖は単なる殺人行為ではなく、事件後の心理的な後遺症であることがすぐに明らかになる。 悪夢のような幻覚が若者を苦しめ始めると、パラノイアが始まり、彼はますます不安定になる。かつて合理的だった彼の心は狂気の海に沈み、良心の重荷が彼にのしかかる。この映画のエクスプレッショニズムの技法と、暗くて不吉なイメージは、主人公の世界に蔓延する不吉さと恐怖感を完璧に捉えている。 映画全体を通して、ヴィーネとヴェゲナーは若者の内なる葛藤を利用して、暗闇と暴力に直面した人間の精神というテーマを探求している。主人公の現実に対する把握が失われ始めると、映画はシュールで幻想的なイメージの世界へと突入し、現実と狂気の境界線はますます曖昧になる。 『報復する良心』は、公開当初は大きな興行的成功を収めたわけではなかったが、カルト的な人気を博し、ドイツ表現主義運動の先駆的な作品の一つとしてしばしば引用されている。その影響は、その後の映画、例えば『ノスフェラトゥ』(1922年)や『パンドラの箱』(1929年)など、人間の精神の暗い側面を探求した映画に見ることができる。 白黒撮影、角度のある構図、精巧なセットを用いる映画の視覚的なスタイルは、F.W.ムルナウやフリッツ・ラングなど、後の世代の映画製作者にも影響を与えた。『報復する良心』は、今日に至るまで観客を魅了し続ける、忘れがたい考えさせられる映画であり、人間の経験の暗い奥底を垣間見せてくれる。 若者の狂気への転落を描くことで、『報復する良心』は、抑制されない欲望の危険性と、罪の長期的な結果について、強力な警告を発している。映画がクライマックスを迎える頃、観客は不安感を抱き、主人公の最終的な運命が暴力の結果の警告であるのか、それとも単に人間の精神の脆さを痛感させるものなのか、疑問に思う。 報復する良心 映画、サイレント映画、ドイツ表現主義、狂気、心理的ホラー

レビュー

おすすめ